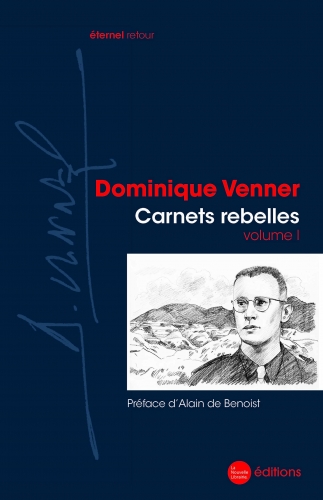

Les éditions de La Nouvelle Librairie viennent de publier le premier tome des Carnets de Dominique Venner, avec une préface d'Alain de Benoist. Écrivain, journaliste et historien, figure de proue du combat identitaire, Dominique Venner (1935-2013) a publié un grand nombre d’ouvrages, parmi lesquels Le Cœur rebelle (1994), Histoire et tradition des Européens (2002), Le Siècle de 1914 (2006) et Un samouraï d'Occident (Pierre-Guillaume de Roux, 2013).

" La portée de la mort volontaire de Dominique Venner, le 21 mai 2013, aura été immense pour tous les « cœurs aventureux ». S’il y a néanmoins une chose que ce sacrifice ne laissait pas présager, c’est que le « samouraï d’Occident » confiait à la postérité un grand nombre de notes manuscrites qui, mises bout à bout, forment un massif de textes impressionnant : ses Carnets. Rédigés quarante années durant, ils sont la dernière pièce de son œuvre, sans aucun doute la plus personnelle : l’enfance sous l’Occupation, l’Algérie, l’engagement à Jeune Nation et la fondation d’Europe-Action, le goût de l’aventure et le sens de l’héroïsme, la passion de l’histoire et la quête des racines, l’attrait des armes et l’amour de la chasse. Une mine d’or biographique et philosophique qui lève le voile sur un personnage hors du commun, à la fois acteur et observateur de son temps. Ce premier volume rassemble la première partie des carnets rédigés entre 1982 et 1990. "