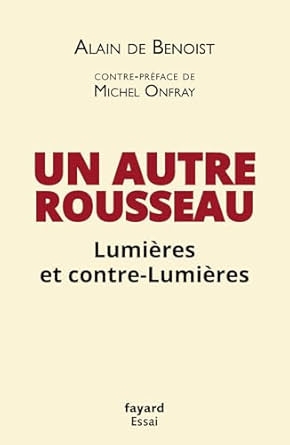

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Alain de Benoist à Monde & Vie, et cueilli sur le site de la revue Éléments, dans lequel il évoque les idées développées dans son essai Un autre Rousseau - Lumières et contre-Lumières ( Fayard, 2025).

Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Contre le libéralisme (Rocher, 2019), La chape de plomb (La Nouvelle Librairie, 2020), La place de l'homme dans la nature (La Nouvelle Librairie, 2020), La puissance et la foi - Essais de théologie politique (La Nouvelle Librairie, 2021), L'homme qui n'avait pas de père - Le dossier Jésus (Krisis, 2021), L'exil intérieur (La Nouvelle Librairie, 2022), Nous et les autres - L'identité sans fantasme (Rocher, 2023) et, dernièrement, Martin Buber, théoricien de la réciprocité (Via Romana, 2023).

« Pour Rousseau, la raison ne peut se passer du renfort de la passion pour faire émerger la vertu »

MONDE&VIE. Vous soulignez le rôle de grand opposant tenu par votre héros au milieu des Lumières françaises, qui la plupart du temps sont résolument athées (de Diderot à D’Holbach). Lui prononce, au contraire, que l’on doit s’éloigner des grandes métropoles et retrouver Dieu dans la nature. Voltaire, qui pourtant n’était pas tout à fait athée, n’a jamais pu supporter ce Rousseau-là…

ALAIN DE BENOIST : Il le présentait même comme le « Judas de la confrérie » ! Voltaire représente tout ce que Rousseau déteste : la civilisation dans ce qu’elle a de plus opposé à la vraie culture, le rationalisme prétentieux, le primat des artifices, le souci de paraître, le goût de la dérision, l’ironie qui se croit supérieure et l’impiété. Rousseau, lui, condamne l’athéisme, coupable à ses yeux de favoriser la déliaison sociale, et en tient plutôt pour une religion qui sacraliserait en quelque sorte le patriotisme.

Les commentateurs ont toujours été très partagés sur ce que Rousseau entend par « religion civile », les uns y voyant l’institution d’une sorte de théisme d’État, les autres un simple moyen de mettre la religion au service du politique (c’est l’hypothèse la plus souvent retenue) ou encore de neutraliser politiquement les effets délétères d’un « fanatisme » qui a pris historiquement la forme de la « religion du prêtre », d’autres enfin la volonté de reconnaître que la religion est une « force agissante » dont on ne saurait se passer. Ce qui est certain, c’est que Rousseau, lorsqu’il parle d’instaurer une religion du citoyen, ne plaide nullement pour une « Église nationale » dans l’esprit du gallicanisme ou de l’Église anglicane, formule qui le séduit mais qu’il juge irréaliste. Ce qu’il pense plutôt, c’est que la raison ne peut se passer du renfort de la passion pour faire émerger la vertu. La religion motive, et elle peut aussi motiver le patriotisme. Pour Rousseau, la croyance en une vie après la mort est requise pour la vertu du citoyen : aucun État ne pourrait demander à ses citoyens de sacrifier leur vie pour défendre leur patrie s’ils n’avaient foi en une vie après la mort. La nécessaire autonomie du politique n’implique donc pas chez lui la mise à l’écart du religieux. C’est ce qu’il explique longuement au chapitre 8 du livre IV du Contrat social, mais aussi dans ses textes sur la Pologne et la Corse, où il explique que les citoyens seront d’autant plus patriotes qu’ils auront été formés à regarder la patrie comme digne d’un culte. Cette affirmation a de toute évidence pour modèle la cité antique.

Ce qui pose problème à Rousseau, c’est d’abord l’universalisme chrétien, qui peut être un prétexte à l’effacement des frontières (étant d’emblée universel, l’amour chrétien peut difficilement former communauté), et ensuite que la religion chrétienne est avant tout tournée vers « les choses du ciel » : « Loin d’attacher les cœurs des citoyens à l’État, écrit-il, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre : je ne connais rien de plus contraire à l’esprit social ». Enfin, Rousseau s’inquiète des conséquences de l’existence d’un pouvoir religieux distinct du pouvoir politique : promouvoir à la fois l’autorité de l’Église et celle du prince revient à créer une situation où l’une et l’autre ne pourront que rivaliser entre elles et entrer en conflit. Rousseau constate qu’il en a résulté un « perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie impossible dans les États chrétiens ». Son reproche est donc essentiellement politique.

MONDE&VIE. Beaucoup de penseurs de la chose politique ont décidé depuis longtemps de laisser Jean-Jacques Rousseau dans leur bibliothèque, tant les sujets sur lesquels intervient le Vicaire savoyard sont nombreux, sont actuels et, vus de lui, souvent dérangeants. Et vous, en exhumant le penseur politique immense qu’il fut, vous faites l’inverse de ces chercheurs fatigués. Que trouvez-vous dans Rousseau, philosophe politique aujourd’hui, que vous ne trouvez pas ailleurs ?

ALAIN DE BENOIST : Si je m’intéresse à Rousseau, ce n’est pas parce que je trouve chez lui des choses que je ne « trouve pas ailleurs », mais parce que l’historien des idées que je suis est en désaccord avec la façon dont il est le plus souvent représenté. Pour dire les choses simplement, Rousseau, loin d’être un philosophe des Lumières, est bien plutôt selon moi un anti-Lumières. Bien entendu, sa critique des Lumières n’est pas celle de Joseph de Maistre ou de Donoso Cortés, mais il suffit de le lire pour en constater l’actualité.

Rousseau, d’abord, n’est pas un progressiste. Allant jusqu’à dire que « l’aversion des nouveautés est toujours fondée », il est au contraire hanté par la décadence qu’il pense observer autour de lui. Loin d’annoncer des lendemains qui chantent, il est un admirateur inconditionnel de l’Antiquité grecque et romaine : « Quand on lit l’histoire ancienne, on se croit transporté dans un autre univers, et parmi d’autres êtres ». « Les anciens politiques, ajoute-t-il, parlaient sans cesse de mœurs et de vertu ; les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent ». C’est la raison pour laquelle il est en désaccord absolu avec les physiocrates, qui sont en train de jeter les bases de l’économie classique libérale qui domine encore aujourd’hui. Et c’est aussi la raison pour laquelle il ne cesse de plaider pour la subordination de l’économique au politique. Bien avant Maurras, il en tient pour le « politique d’abord ». Alors que Condorcet assure qu’une bonne Constitution est valable en tous temps et en tous lieux, il pense que la Constitution de chaque peuple doit être rédigée en fonction de la spécificité de ce peuple. On pourrait multiplier les exemples. Je ne fais ici que survoler un sujet que je développe longuement dans mon livre.

MONDE&VIE. Vous venez de publier un numéro de votre revue annuelle, « Nouvelle École », sur Karl Marx. Le rapprochement entre Rousseau et Marx est tentant. On trouve d’ailleurs sous votre plume cette petite phrase à propos de Jean-Jacques : « On pourrait faire un parallèle avec Marx que des générations d’hommes de droite ont voué aux gémonies sans jamais l’avoir lu » (p. 184). On pourrait dire qu’il y a Marx lu par Lénine et Marx lu très positivement par le très cher catholique Michel Henry… Et il y a Rousseau lu par Robespierre et Rousseau lu par Louis de Bonald, ce contre-révolutionnaire qui, dites-vous dans votre ouvrage, a une dette envers Rousseau. Ou encore Rousseau lu, aux origines du romantisme français par Châteaubriand, qui renonce à en faire la critique.

ALAIN DE BENOIST : La comparaison avec le « Marx lu par Lénine » et le « Marx lu positivement par le très catholique Michel Henry » est tout à fait juste. Dans son grand livre sur Marx, Michel Henry ajoute qu’on pourrait définir le marxisme comme la somme des contresens que l’on a écrits sur Marx. « Je n’ai jamais été marxiste ! » disait Marx. Il faut en effet distinguer Marx et le marxisme, et voir en même temps qu’il n’y a pas « un » marxisme, mais une quantité de marxismes qui ne se laissent nullement ramener à l’unité. Quant au « marxisme-léninisme », pour ne rien dire du « matérialisme dialectique », pure invention de Lénine en 1908, ce n’est qu’une falsification. « La pensée de Marx ne fait pas partie de l’histoire du marxisme », rappelait la philosophe italien Costanzo Preve. On pourrait tout aussi bien dire que la pensée de Rousseau ne fait pas partie de l’histoire du rousseauisme…

Un autre point en commun entre Marx et Rousseau est qu’ils sont sans doute les deux philosophes qui, au cours de l’histoire, ont été les plus diffamés, vilipendés et voués aux gémonies. Et avec des procédés quasiment identiques. On a multiplié envers eux les attaques ad hominem et, surtout, on les a rendus responsables de tout. Rousseau serait le père de la Terreur, Marx l’ancêtre du Goulag. C’est une façon de voir à la fois anachronique et téléologique. La vérité est que nous ignorons complètement comment l’un et l’autre auraient réagi au spectacle de ce dont on a voulu si généreusement leur faire endosser la paternité. Que Robespierre se soit réclamé de Rousseau, que ce soit à l’époque révolutionnaire que l’on a transféré les cendres de Rousseau au Panthéon, ne nous dit rien de la valeur de vérité de cette revendication. A l’inverse, le jurisconsulte Joseph de Bernardi (1751-1824), qui avait été arrêté en 1793 pour ses opinions monarchistes, s’affirmait persuadé « que l’âme sensible et vertueuse de Rousseau qui, dit-on, n’eût pas voulu d’une Révolution souillée par une seule goutte de sang, aurait versé des larmes amères sur le 2 septembre, la loi des suspects ou des otages, les proscriptions privées ou en masse et tous les assassinats arbitraires qui ont dévasté ou ensanglanté le sol de la France ».

Là encore, relisons Rousseau , lui qui ajoute que « dans un État où le gouvernement et les lois ont déjà leur assiette, il faut éviter autant qu’il se peut de rien innover. Les avantages des lois nouvelles sont toujours moins sûrs que les dangers n’en sont grands » ? Lui qui, opposant par avance une fin de non-recevoir aux révolutionnaires qui se réclameraient abusivement de lui, écrivait à propos de lui-même : « On s’est obstiné à voir un promoteur de bouleversements et de troubles dans l’homme au monde qui porte un plus vrai respect aux lois et aux constitutions nationales, et qui a le plus d’aversion pour les révolutions, et pour les ligueurs de toute espèce qui le lui rendent bien » (Rousseau juge de Jean-Jacques). La radicalité de Rousseau n’était pas politique, mais philosophique.

MONDE&VIE. Votre livre sur Rousseau a ceci de particulier que c’est aussi un livre sur les gens de droite qui, depuis plus de deux cents ans, ont lu le Promeneur solitaire. Et sont en partie responsables de la figure historique de Jean-Jacques, souvent très éloignée du personnage réel… Parmi les sympathisants, sans surprise, on trouve Barrès qui en dit du bien dans ses « Carnets », on trouve Péguy et on trouve Victor Delbos, catholique et kantien, qui appelle Rousseau « le Barrès du XVIIIe siècle ». Parmi les adversaires irréductibles : Maurras, Maritain et Mauriac, les catholiques de l’ordre peut-être ?

ALAIN DE BENOIST : Maurras, Maritain et Mauriac peuvent sans doute être qualifiés de « catholiques de l’ordre ». Mais Barrès et Péguy prônaient-ils le désordre ? Dans le chapitre assez substantiel que je consacre à l’anti-rousseauisme des droites françaises, j’observe en fait que la plupart des adversaires de Rousseau le jugent à partir de formules toutes faites répétées comme des mantras : « l’état de nature », le « contrat social », « l’homme naturellement bon corrompu par la société », la « volonté générale », etc. Quand on va y voir de plus près, on constate que l’« état de nature » dont parle Rousseau n’est qu’une hypothèse expérimentale permettant d’examiner à nouveau frais le rapport entre la liberté et l’obligation sociale, que son « contrat social », qui ne fait pas naître la société d’un choix rationnel des individus, est d’une nature bien différente du contrat social chez Locke, qui trouve son ressort dans la recherche de l’intérêt ou de l’utilité des agents, comme de celui de Hobbes, qui repose sur le désir d’échapper à la lutte de tous contre tous. Contrairement à ce que l’on croit généralement, il ne prône pas non plus le « retour à l’état de nature ». L’égalité dont il parle est une égalité strictement politique. Quant à la « bonté naturelle » elle n’est pas chez lui une qualité mais une propension, qui renvoie avant tout au lien social, à la capacité de l’homme d’être heureux sans causer de malheur aux autres.

Dans un passage bien connu, Rousseau parle sans équivoque de l’état de nature de l’homme comme d’« un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais ». En admettant que l’état de nature « n’a peut-être point existé », il montre bien que c’est sur une hypothèse utile à sa démonstration qu’il entend s’appuyer, non sur un fait avéré. La plupart des critiques que l’on adresse à Rousseau à propos de l’état de nature s’effondrent d’elles-mêmes dès que l’on comprend que l’état de nature n’est pas pour lui une période historique, mais un modèle théorique.

MONDE&VIE. N’êtes-vous pas surpris de trouver Proudhon et Edouard Berth, auquel me semble-t-il vous avez consacré un livre, « Le socialisme héroïque », parmi les adversaires de Rousseau ? En fait, même s’il existe d’autres lectures, il ne suffit pas d’être de gauche pour être rousseauiste, tout comme il ne suffit pas d’être de droite pour être anti-rousseauiste. Ni droite ni gauche, que reste-t-il à la politique de Rousseau ? Quels principes métapolitiques ? L’écologie ?

ALAIN DE BENOIST : L’anti-rousseauisme de Proudhon et d’Edouard Berth ne sont chez eux que la conséquence de leur hostilité au romantisme. Vous noterez néanmoins que Georges Sorel, que Berth admirait plus encore que Proudhon, ne partageait pas cet avis. En 1907, il reprochait même à Jules Lemaître de ne pas reconnaître « le rôle du génie qui a le plus fortement marqué de son empreinte notre littérature depuis Corneille ». « Jean-Jacques, ajoutait-il, n’est pas plus responsable d’ineptes imitations que Raphaël n’est responsable du style académique ».

En qualifiant Rousseau de « conservateur révolutionnaire », j’ai voulu dire qu’il était un moderne antimoderne. Cela le distingue évidemment des contre-révolutionnaires, et je comprends très bien que certains ne supportent pas qu’il ait défendu la souveraineté du peuple. Rousseau n’est évidemment pas un tenant de l’Ancien Régime. C’est un démocrate, mais un démocrate antilibéral, qui annonce la montée de ce qu’on appelle aujourd’hui la « démocratie illibérale ». Sa grande obsession est de faire en sorte que, dans la société, les intérêts particuliers, les intérêts des partis et des factions, ne l’emportent pas sur l’intérêt général et le bien commun. C’est la raison pour laquelle il parle sans cesse de la nation, de la vertu civique et de la patrie. Certes, il a une conception moderne de la patrie (je pense évidemment ici au grand livre de Jean de Viguerie sur Les deux patries), mais c’est aussi ce qui fait son actualité. Le débat qu’il engage pour savoir si l’homme doit d’abord être un homme ou être un citoyen rebondit même de nos jours avec une force singulière. La réponse de Rousseau n’est pas douteuse : « « Il faut opter entre faire un homme ou un citoyen : car on ne peut faire à la fois l’un et l’autre ». La liberté individuelle, pour lui, n’est pas le fait du privé, elle s’affirme dans la sphère publique, où l’individu se mue en citoyen. Ce qui compte, ce ne sont pas les droits de l’homme, mais les droits du citoyen.

Vous me permettrez de conclure avec cette citation : « Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s’aliène de la grande. Tout patriote est dur aux étrangers ; ils ne sont qu’hommes, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L’essentiel est d’être bon aux gens avec qui l’on vit […] Défiez-vous de ces Cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu’ils dédaignent de remplir autour d’eux ».

Alain de Benoist (Site de la revue Éléments, 30 juillet 2025)