Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Balbino Katz, le chroniqueur des vents et des marées, cueilli sur Polémia et consacré au changement d'ère que nous vivons qui voit « la fin d'un monde régi par des normes abstraites »...

Sortir de San Francisco, guerre, puissance et réveil stratégique européen

Il est devenu courant, depuis plusieurs décennies, de présenter la guerre comme une anomalie morale, une régression, voire une pathologie de l’humanité. Cette représentation, rassurante pour des sociétés désireuses d’oublier le tragique, relève pourtant d’un contresens historique. La guerre n’a jamais constitué une parenthèse dans l’histoire des sociétés humaines, elle en a longtemps formé la grammaire élémentaire. Elle réglait les conflits, redistribuait les puissances et tranchait ce que les palabres et les traités ne pouvaient résoudre. Les sociétés européennes, façonnées par des siècles de conflits armés, s’y sont structurées, souvent au prix du sang, mais fréquemment au bénéfice d’un ordre plus stable que le précédent.

Dans cette perspective, Raymond Aron rappelait que tout ordre international est d’abord territorial, consacrant un accord entre des souverainetés et un compartimentage de l’espace humain. Il soulignait également que le système international fonctionne toujours « à l’ombre de la guerre », la menace latente structurant durablement les relations entre États. La paix n’est jamais qu’un équilibre provisoire, garanti par des rapports de force, non par des proclamations morales.

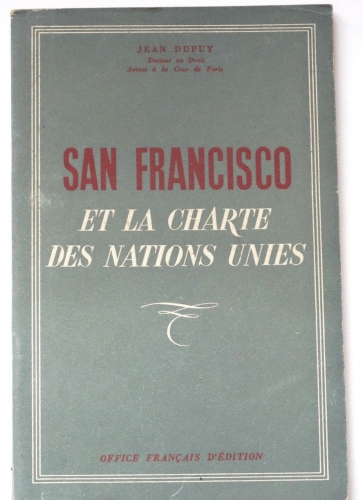

L’année 1945 introduit toutefois une rupture inédite. Pour la première fois, un ordre mondial se donne pour principe affiché l’abolition de la guerre comme instrument légitime des relations internationales. La Charte des Nations unies, adoptée à San Francisco quelques semaines après la fin des combats en Europe, entérine cette ambition. La violence armée subsiste, mais sous d’autres vocables, opérations de maintien de la paix, interventions humanitaires, actions de police internationale. La guerre entre ainsi dans un art sophistiqué de la dissimulation. Cet ordre, souvent perçu comme un progrès moral définitif, repose en réalité sur un équilibre de forces précis, issu de la victoire américaine et soviétique, puis figé par la dissuasion nucléaire. Il produit une stabilité relative, mais aussi une hypocrisie structurante, la guerre continue partout, sauf dans le langage officiel.

L’un des effets les plus tangibles de la présidence de Donald Trump aura été de fissurer ce décor. Non par pacifisme, mais par un retour brutal au réel. L’ordre mondial fondé sur la fiction d’une paix permanente disparaît de facto. Les rapports de force redeviennent lisibles, les alliances contingentes, les intérêts assumés. Cela heurte des élites formées au catéchisme onusien, mais l’histoire, indifférente aux incantations, reprend ses droits.

La question centrale devient alors européenne. Sommes-nous prêts à ce monde qui revient. Les élites européennes, en particulier celles des petits États, vivent depuis plusieurs générations dans un bain transatlantique. Elles raisonnent selon des catégories importées, ont souvent été formées sur les campus américains et entretiennent des réseaux qui rendent impensable toute autonomie stratégique. Cette vassalité consentie s’accompagne d’un sentiment de culpabilité profondément ancré dans l’interprétation dominante de la Seconde Guerre mondiale, qui positionne l’Europe comme fautive par essence. La mise sous tutelle américaine apparaît dès lors comme une pénitence prolongée. Ce désarmement moral précède le désarmement stratégique et prive le continent d’un système de valeurs apte à le protéger.

Hubert Védrine a exprimé cette impasse avec lucidité en appelant l’Europe à devenir plus machiavélienne, c’est-à-dire à défendre ses intérêts sans illusion sur la nature des alliances. Il a également souligné que les valeurs ne sont plus identiques de part et d’autre de l’Atlantique, rendant illusoire toute fusion durable des intérêts européens et américains.

Ce défaut de préparation apparaît avec une acuité particulière face à la guerre en Ukraine, installée durablement sur le continent depuis 2022. Ce conflit échappe aux grilles de résolution héritées de 1918 et de 1945, où la fin des guerres européennes passait pra l’intervention massive d’une grande puissance extérieure. Cette solution n’est plus disponible. Le retrait progressif du soutien américain a laissé l’Europe assumer l’essentiel de l’effort financier et logistique. Le constater ne revient pas à l’approuver, mais à en mesurer la portée stratégique.

La résistance ukrainienne repose sur une capacité d’adaptation tactique remarquable qui compense son infériorité matérielle. L’investissement massif dans les drones, l’automatisation partielle des fonctions défensives, la gestion contrainte de la pénurie humaine et l’apprentissage continu d’une cruelle guerre d’usure ont profondément transformé la conduite des opérations. La guerre s’installe dans une temporalité longue, sans capacité de rupture stratégique identifiable à court terme, les lignes de front demeurant largement figées.

Dans ce contexte, le centre de gravité du conflit se déplace vers l’arrière, notamment sur le terrain énergétique. Les frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont un impact réel, mais celui-ci est amorti par l’adaptation sociale. Ce n’est pas la dispersion de la production qui réduit l’effet stratégique, mais la transformation des usages, générateurs, batteries, solutions locales. À l’inverse, les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes ont révélé des vulnérabilités structurelles. L’histoire rappelle que la guerre énergétique obéit à des lois constantes, comme l’illustra l’inefficacité initiale des bombardements américains sur le Nord-Vietnam avant le minage des ports en 1972.

La perception du conflit demeure profondément brouillée par un flot continu de récits contradictoires. Les réseaux sociaux, devenus un théâtre informationnel permanent, oscillent entre deux affirmations également simplificatrices. D’un côté, la Russie serait au bord de l’effondrement économique, militaire et politique, promise à une chute imminente. De l’autre, la victoire russe serait inéluctable, portée par le temps long, la masse et l’endurance stratégique. Ces narrations opposées ont un effet commun, elles empêchent toute lecture réaliste de la guerre comme processus d’usure prolongée, sans victoire décisive à court terme, et substituent à l’analyse stratégique une attente quasi eschatologique de l’événement final.

Ce brouillard informationnel a une conséquence majeure, il masque les effets structurels et de long terme déjà à l’œuvre, au premier rang desquels figure la catastrophe démographique qui frappe simultanément l’Ukraine et la Russie. L’attention se focalise sur les lignes de front, alors que le véritable bilan se dessine dans la durée, par l’érosion humaine, la désorganisation sociale et la rupture de la reproduction démographique. Un indicateur symbolique en donne la mesure, la durée de la guerre en Ukraine dépasse désormais celle de la Grande Guerre patriotique. Les Soviétiques avaient atteint Berlin en moins de temps que la Russie n’en a aujourd’hui passé à progresser de manière centimétrique. Cette comparaison ne préjuge pas de l’issue militaire, mais elle rappelle une vérité stratégique souvent oubliée, la puissance ne se mesure pas seulement à la capacité de détruire, mais à celle de durer sans se dissoudre.

C’est dans ce contexte que la contribution intellectuelle de la Nouvelle Droite prend tout son sens. Dès les années 1970, elle a formulé une critique radicale de l’ordre issu de 1945, dénonçant l’illusion d’un universalisme juridique capable de neutraliser la puissance. Alain de Benoist a montré que la construction européenne avait commis une erreur originelle en privilégiant l’économie et le commerce au détriment de la politique et de la culture. Il identifie le capitalisme libéral comme un facteur d’aliénation des peuples et plaide pour une Europe multipolaire, libérée de la tutelle américaine, capable de nouer des alliances fondées sur des intérêts concrets plutôt que sur une idéologie universaliste.

Dans le prolongement de cette analyse, Jean-Yves Le Gallou a insisté sur la dimension démographique et identitaire de la souveraineté. Il rappelle que ce qui était hier considéré comme une trahison, l’abandon de souveraineté, est aujourd’hui présenté comme un progrès. Il dénonce une culpabilisation européenne fondée sur une lecture militante de la Seconde Guerre mondiale, paralysant toute capacité d’action. Pour lui, les peuples européens partagent une mémoire commune et une histoire millénaire, sans lesquelles aucune autonomie stratégique n’est pensable. La souveraineté ne survit pas à la disparition du peuple qui la porte.

Une nouvelle génération politique, principalement à droite, commence à intégrer ces analyses. Elle ne raisonne plus à partir des promesses iréniques de San Francisco, mais à partir du réel, de la guerre, du déclin démographique, des recompositions de puissance. Elle sait que l’autonomie stratégique suppose une continuité humaine et culturelle, et que l’effacement n’a jamais protégé les peuples.

L’Europe se trouve ainsi à un moment de vérité. Elle peut persister dans l’illusion d’un monde régi par des normes abstraites ou accepter de redevenir un sujet stratégique conscient de ses intérêts, de ses limites et de ses périls. Sortir de San Francisco ne signifie pas glorifier la guerre, mais reconnaître qu’un ordre politique ne se maintient que s’il est capable de se défendre, matériellement, mentalement et démographiquement. Dans le monde qui vient, la lucidité stratégique ne sera pas un luxe intellectuel, mais une condition de survie.

Balbino Katz, Chroniqueur des vents et des marées (Polémia, 21 janvier 2026)