Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Bernard Lindekens cueilli sur Euro-synergies et consacré au nihilisme technologique.

Nihilisme et technologie: le vide numérique de l'époque moderne

Nous vivons à une époque où la technologie a radicalement changé notre vie. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle et la prise de décision guidée par des algorithmes déterminent de plus en plus notre réalité. En même temps, de nombreuses personnes luttent contre un profond sentiment d'insignifiance et d'aliénation. Le nihilisme – l'idée que la vie n'a pas de signification inhérente – semble aller de pair avec les avancées technologiques. Comment se fait-il qu'à une époque de possibilités technologiques sans précédent, le sentiment de vide et de manque de but soit si fortement présent ? Et que dit cela sur l'avenir de l'humanité ?

Qu'est-ce que le nihilisme ?

Le nihilisme est la conviction philosophique qu'il n'y a pas de signification, de valeurs ou d'objectif objectif dans la vie. Le terme est devenu particulièrement connu grâce à Friedrich Nietzsche, qui a mis en garde contre les dangers d'un monde où les valeurs traditionnelles perdent leur signification. À ses yeux, le nihilisme, s'il n'était pas surmonté, pourrait conduire à une crise existentielle où les gens sombraient dans la passivité, le cynisme ou la destruction.

Il existe différentes formes de nihilisme :

- Nihilisme existentiel : l'idée que la vie n'a pas de signification inhérente.

- Nihilisme épistémologique : la conviction que la connaissance et la vérité sont fondamentalement inaccessibles.

- Nihilisme moral : le rejet des valeurs morales objectives.

Bien que le nihilisme soit souvent associé à la philosophie et à la littérature, il a pris une nouvelle dimension à l'époque actuelle : celle du nihilisme technologique.

L'essor du nihilisme technologique

La technologie a amélioré de nombreux aspects de notre vie : communication plus rapide, meilleurs soins médicaux et accès illimité à l'information. Mais paradoxalement, cette avancée a également créé un sentiment de manque, d'absence de but et d'aliénation.

Autrefois, les gens trouvaient un sens dans les expériences physiques, la religion, la famille et les interactions sociales directes. Aujourd'hui, une grande partie de notre vie se déroule dans des environnements numériques. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les environnements issus du travail en ligne font que nos expériences sont de plus en plus médiatisées par des écrans et des algorithmes.

Le problème est que les expériences numériques sont souvent superficielles et éphémères. Les « likes », les partages et les vues remplacent les interactions sociales plus profondes. Les identités en ligne sont soigneusement mises en scène, mais manquent d'authenticité. Cela crée un paradoxe: nous sommes plus connectés que jamais, mais nous nous sentons souvent plus seuls et plus aliénés.

Dans un monde nihiliste où les valeurs traditionnelles s'effondrent, les gens cherchent de nouvelles structures pour donner un sens à leur vie. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans ce processus. Les big data et l'IA sont de plus en plus utilisés pour orienter les décisions humaines, qu'il s'agisse de quels films nous regarderons ou de quels partenaires nous fréquenterons. Mais si les algorithmes déterminent notre vie, qu'est-ce que cela signifie pour le libre arbitre et l'autonomie ?

Des critiques comme le philosophe Byung-Chul Han avertissent que nous vivons dans une société « guidée par les données » où l'expérience humaine est réduite à des calculs. L'individu perd lentement son autonomie et devient un consommateur passif dirigé par des forces invisibles. Cela conduit à un nihilisme technologique où la quête de sens disparaît : si tout est déterminé par des algorithmes, pourquoi devrions-nous encore réfléchir à nos choix ?

La Silicon Valley a créé une idéologie spécifique où la technologie est présentée comme LA solution à tous les problèmes humains. Le transhumanisme, la promesse d'immortalité via l'IA et le métavers sont des exemples de la manière dont la technologie est utilisée comme un récit quasi-religieux.

Mais beaucoup de critiques voient ces utopies comme une forme d'évasion. Au lieu de répondre à de véritables questions existentielles, les entreprises technologiques créent une illusion de progrès. Elles promettent que la technologie sauvera l'humanité, tandis que les questions fondamentales – Quelle est le sens de la vie ? Comment faisons-nous face à la mortalité ? – restent sans réponse.

Le nihilisme technologique n'est donc pas seulement un sous-produit du monde numérique, mais aussi une stratégie consciente: en laissant les gens croire que la technologie résoudra leurs problèmes, ils deviennent passifs et dépendants. L'une des formes les plus directes de nihilisme technologique est l'essor de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Avec le développement du métavers et des mondes entièrement numériques, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue. D'une part, cela offre d'énormes possibilités : les gens peuvent acquérir de nouvelles expériences, entretenir des relations sociales et même travailler dans des environnements numériques. Mais d'autre part, il y a le danger que les gens cherchent de plus en plus refuge dans ces réalités alternatives.

Dans une société nihiliste où le monde physique est perçu comme dépourvu de sens, la réalité virtuelle peut devenir l'évasion ultime. Pourquoi faire face à la dure réalité lorsque l'on peut pénétrer dans un monde parfaitement simulé où l'on a le contrôle total ?

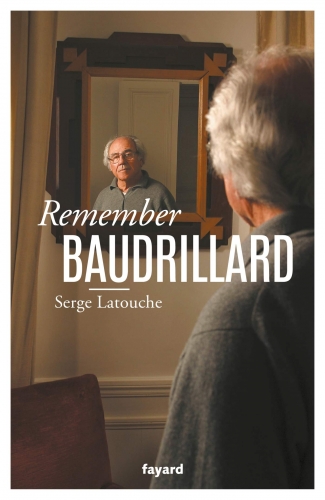

Des philosophes comme Jean Baudrillard nous ont déjà averti de cette dérive en avançant le concept d'hyperréalité : un monde où les simulations remplacent la réalité, jusqu'à ce que les gens ne puissent plus voir la différence.

L'intelligence artificielle a le potentiel de reproduire la créativité humaine, l'émotion et même la conscience. Mais l'IA fonctionne selon un modèle strictement rationnel et calculé. Elle n'a pas d'expérience subjective, pas de sentiment de signification ou d'objectif. À mesure que de plus en plus de fonctions humaines sont reprises par l'IA, cela soulève des questions existentielles. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain dans un monde où l'intelligence et la créativité sont répliquées par des machines ? L'expérience humaine a-t-elle encore une valeur intrinsèque si un algorithme peut produire un art, de la musique ou même de la littérature meilleurs que nous-mêmes?

La combinaison de l'IA et du nihilisme conduit à une conclusion inconfortable : si les machines peuvent finalement tout faire mieux que nous, pourquoi devrions-nous encore nous donner du mal ? C'est le cœur du nihilisme technologique : le sentiment que l'homme devient finalement superflu dans ses propres créations.

Comment en sortir ?

Bien que le nihilisme technologique soit une force puissante dans le monde moderne, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas lui opposer une résistance. Il existe différentes manières d'utiliser la technologie sans sombrer dans le vide existentiel. Au lieu de nous laisser guider aveuglément par des algorithmes et des données, nous devons utiliser la technologie de manière consciente. Cela signifie réfléchir de manière critique à la façon dont les réseaux sociaux, l'IA et les outils numériques nous influencent. Un véritable sens émerge dans les relations humaines et les expériences. En considérant la technologie comme un moyen plutôt que comme un objectif, nous pouvons nous concentrer sur des interactions authentiques plutôt que sur des connexions superficielles en ligne. Le nihilisme peut être surmonté par une recherche active de sens. La philosophie, l'art et la réflexion personnelle offrent des alternatives pour envisager le monde et trouver un sens dans une société technologique. Au lieu d'utiliser la technologie comme une évasion ou un remplacement de l'expérience humaine, nous devons aspirer à une technologie qui renforce notre humanité. Cela signifie une IA éthique, des interactions numériques humaines et un focus sur le bien-être plutôt que sur le profit.

Le nihilisme et la technologie sont profondément interconnectés dans le monde moderne. Le défi du 21ème siècle n'est pas seulement de rendre la technologie plus intelligente, mais aussi de veiller à ne pas sombrer dans un état de nihilisme technologique. Ce choix nous appartient.

Bernard Lindekens (Euro-Synergies, 14 avril 2025)