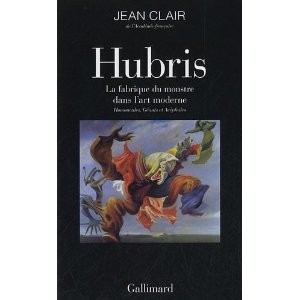

Nous reproduisons un point de vue de César Cavallère, cueilli sur le site de l'Institut Iliade et consacré à la question de l'hybris.

Hybris : la démesure contre l’Europe

« Car le dieu frappe de sa foudre les créatures qui s’élèvent trop haut, sans se soucier des plus humbles. Le dieu frappe de sa foudre tous les êtres vivants qui se distinguent par leur taille et leur grandeur. Ainsi, il abaisse toujours ce qui dépasse la mesure. »

Hérodote, Livre VII, chapitre 10

L’interdit fondateur : aux origines européennes de la mesure

Dans l’univers grec, le cosmos est ordonné, et chacun y a sa place. L’homme, les dieux, les héros, la nature coexistent dans un équilibre qu’il appartient à tous de conserver. La Moïra, force impersonnelle du destin, répartit les parts de gloire et de souffrance. Tout ce qui vit – et Zeus lui-même – s’y soumet. L’hybris, c’est vouloir une part de destin qui n’est pas la sienne. C’est Narcisse se noyant, énamouré par son image, Sisyphe se jouant de la mort et des dieux, le prévoyant Prométhée volant le feu divin, ou Icare, s’approchant de trop près du soleil en dépit des mises en garde de son père Dédale.

Le mythe est la correspondance d’une éthique, d’une esthétique, d’une métaphysique. La tragédie attique, que ce soit chez Sophocle ou Euripide, incarne cette conscience du monde en tant qu’ordre fragile, constamment menacé par l’exaltation du moi. Dans Œdipe-Roi, ce n’est pas un crime volontaire qui provoque la ruine, mais le refus d’entendre le destin. Dans les Perses d’Eschyle, la défaite de Xerxès est celle d’un orgueil impérial aveugle. La tragédie enseigne : l’excès est une faute, non parce qu’il est moralement condamnable, mais parce qu’il viole l’harmonie du tout.

La théorie de la pleonexia chez Platon, ou la critique de l’excès du désir et de l’envie de tout posséder, s’inscrit dans cette même logique. Dans la République, le philosophe dénonce la logique tyrannique comme issue de l’hybris individuelle : un homme qui désire tout finit par perdre la liberté des autres. Le tyran est le fruit de la démesure. Avec Socrate, les fondements d’une anthropologie politique de la limite ont été durablement établis. Tout à l’inverse, Calliclès, dans le Gorgias, fait l’éloge de l’hybris : il est le prototype du moderne avant la lettre, défenseur de la force contre la justice, de l’excès contre la mesure. Il tourne le dos au « Mêdèn ágan » (« Rien de trop ») inscrit sur le fronton du temple de Delphes.

L’ordre tragique, ainsi établi, est double : l’homme est tenu à l’humilité par son rang naturel, mais il est aussi, par nature, tenté de s’en écarter. La tragédie, loin de dissuader de toute volonté de grandeur, en rappelle l’horizon : seul celui qui accepte de souffrir selon sa nature peut atteindre la vertu. La proposition grecque est celle d’une anthropologie posant que seule la connaissance des limites peut mener à la grandeur.

D’Athènes à Rome : la continuité de l’interdit

Contrairement à l’idée reçue, le christianisme ne rompt pas avec la métaphysique grecque du cosmos. Il en transforme les termes, mais pas la structure. Le Dieu unique remplace les dieux, la loi morale remplace la Moïra, mais l’hybris reste la faute par excellence. Le péché originel, c’est l’homme voulant devenir « comme un dieu ». Lucifer est ainsi déchu pour avoir voulu être l’égal du Créateur. Saint Jean nous dit que le dragon – représentation monstrueuse du diable – a entraîné avec lui « le tiers des étoiles du ciel », un désordre cosmique ! L’orgueil (superbia) devient la matrice de tous les péchés.

Le monde médiéval fut un monde ordonné, structuré, hiérarchisé, où chaque chose avait son sens et sa place. La sainteté, la chevalerie, l’art gothique, le droit coutumier : tout visait à restaurer un ordre sacré. La société féodale est toujours celle de la tripartition indo-européenne, un ordre social établi sur la complémentarité, et l’inégalité protectrice.

Les Pères de l’Église, Augustin en tête, ne font que christianiser un schème très ancien : l’homme ne peut accéder à la vérité ou au salut qu’en reconnaissant sa petitesse. La grandeur de l’homme est dans l’acceptation de son infériorité à Dieu. Cette vision n’est pas étrangère à celle d’Eschyle, chez qui Hybris a pour mère Dyssebeia, qui signifie « l’impiété ». Thomas d’Aquin définira plus d’un millénaire plus tard l’orgueil comme le désordre fondamental : la tentative d’acquérir la béatitude par ses propres forces. La faute n’est pas tant dans l’ambition que dans l’arrogance de croire que l’on peut se sauver seul. Relevons tout de même une nuance : le christianisme a universalisé l’hybris ; tous les hommes sont pécheurs.

La littérature médiévale reprend cette structure tragique sous une forme nouvelle : la chanson de geste. Roland meurt pour avoir refusé d’appeler au secours en sonnant l’Olifant. Renaud, dans les Quatre Fils Aymon, doit suivre une quête expiatoire et restaurer l’ordre qu’il avait brisé dans l’empire de Charlemagne. Les héros sont toujours confrontés à la tentation de l’excès, et à la nécessité du sacrifice. C’est ce qu’Aristote appelait déjà l’hamartia, « la faute commise par le héros permettant le renversement du malheur en bonheur ou du bonheur au malheur ». Dans le christianisme, l’hamartia est comprise comme l’action du péché, qu’il soit commis par omission ou par commission, en pensée ou par sentiment, en parole ou en acte.

Les figures bibliques ne témoignent pas d’une autre logique : l’ordre divin est juste parce qu’il est ordonné, mais le refus de cet ordre appelle toujours la sanction. À l’inverse, celui qui agit en conformité avec la volonté de Dieu est récompensé, comme c’est le cas d’Abraham, de Moïse ou de Noé. De même, l’Apocalypse de Saint Jean décrit le moment précédant la fin des temps comme celui du déchaînement de la démesure humaine.

La modernité ou l’ère de la démesure

Le basculement moderne n’est pas seulement politique ou scientifique : il est ontologique. Le cosmos se disloque au profit d’un sujet abstrait. La modernité nie le tragique et ne connaît plus de limite. Elle remplace l’hétéronomie par l’autonomie, la hiérarchie par l’égalité, l’ordre cosmique par le désir individuel. Elle produit Faust, Frankenstein, Hamlet. Le péché devient création, la faute, expérience. L’homme ne veut plus s’inscrire dans l’ordre du monde : il veut le refonder.

Nietzsche, malgré sa nostalgie du tragique grec, participe de ce renversement. En exaltant la volonté de puissance, en sacralisant Dionysos contre Apollon, il légitime une démesure assumée, vitale, éruptive. Le mal n’est plus à fuir, mais à embrasser. Ce renversement ouvre la voie à toutes les transgressions modernes : biologiques, sexuelles, sociales. Dans le sillage de Faust, l’Occident devient alchimiste, individualiste, libertaire.

Le romantisme puis l’existentialisme prolongent cette tendance. Le héros romantique est celui qui aspire à l’infini, et dont le désir consume l’âme. De Goethe à Byron, de Shelley à Camus, le héros se définit contre l’ordre. Mais ce héros finit seul, brisé, souvent suicidaire. Il incarne un Prométhée dénaturé, détourné de son sens pédagogique antique.

Pour Giorgio Locchi, la modernité n’est pas seulement une époque, c’est un processus : celui de l’auto-affirmation européenne. Il parle d’européanité comme d’une histoire-sens, c’est-à-dire d’une dynamique intérieure par laquelle l’homme européen se projette dans un au-delà de lui-même, par la création, la volonté, l’action. À ce titre, l’hybris n’est pas une simple pathologie moderne : elle est une tentation propre à l’Europe. La tension entre la limite et son dépassement est un motif fondamental structurant la psyché européenne.

Mais là où Locchi se distingue des modernes, c’est qu’il ne confond jamais dépassement et négation des limites. Il y a pour lui une tension constitutive de l’Europe entre l’élan prométhéen et la conscience tragique. L’homme européen, dit-il en substance, tend vers l’absolu — mais il sait qu’il ne pourra jamais l’atteindre. Cette tension, qui fonde le tragique européen, est aussi sa grandeur.

Dès lors, l’hybris moderne — celle du posthumanisme, de l’égalitarisme intégral, du déracinement — n’est pas un prolongement ordinaire de l’élan européen : c’est sa dénaturation. Elle conserve la dynamique du dépassement, mais en détruisant le cadre symbolique, le mythe, la limite cosmique. L’hybris moderne est dévoyée parce qu’elle prétend à la liberté sans tragique, à la puissance sans destin, le dionysiaque sans apollinien. Le « prométhéen » n’est plus le prévoyant, mais plutôt, à l’image d’Épiméthée, celui qui agit avant de réfléchir.

Afin de trancher avec le marasme des anthropologies modernes (société sans limites, droits sans devoirs, science sans conscience, art sans beauté), il faut à nos contemporains une proposition de retour à une éthique de la limite.

Lutter contre l’illimité : vers un antimodernisme tragique

Notre pensée, en filiation avec Nietzsche, mais contre les avatars modernes de sa pensée, réhabilite la notion de limite. Dominique Venner parle de « métaphysique de l’illimité » pour désigner l’essence de la modernité. Alain de Benoist souligne que la véritable identité européenne est tragique : elle reconnaît la mort, la fatalité, le destin. David Engels plaide pour un retour aux structures traditionnelles, hiérarchiques, inspirées du monde chrétien médiéval.

Ce retour n’est pas réaction, mais renaissance. Renaître, c’est comprendre que le monde n’est pas à bâtir à partir de rien, mais à transmettre, à garder, à respecter. Cela implique de retrouver un sens de la mesure qui seul permettra la régénération d’un éthos européen. C’est cet équilibre qui est la condition pour refonder un art de vivre authentique.

Nous sommes passés d’un monde tragique à un monde technique, disait Camus. Il est temps de quitter les « gouvernances » pour refaire le Politique, et délaisser l’anecdote des revues de presse pour reprendre l’Histoire. Cela passe par la restauration de l’esthétique tragique. Le héros n’est pas celui qui triomphe de tout, mais celui qui accepte sa part de souffrance et assène le grand « oui » au destin. Le politique n’est pas celui qui déconstruit les normes, mais celui qui veille sur l’harmonie. L’artiste n’est pas celui qui choque, mais celui qui révèle.

Le combat contre l’hybris moderne passe aussi par une action culturelle, métapolitique, qui réintroduit le sens de la tragédie dans les esprits. Cela implique de redonner une voix aux mythes fondateurs, de revaloriser le sens du destin, de faire de la pensée et de la mémoire un acte vivant.

Antigone et Achille doivent redevenir les modèles d’une anthropologie enracinée. Antigone désobéit, Achille déborde. La transgression de l’ordre n’est pas toujours une faute, elle peut être la clé d’une résolution dynamique. Mais c’est un dépassement dialectique que nous ne pouvons comprendre que dans une civilisation de l’Interdit.

Répétons-le : la culture européenne ne fut grande que lorsqu’elle fut tragique. Non pas pessimiste ni résignée, mais lucide dans son rapport à l’histoire. C’est parce que l’homme européen savait que tout passe qu’il a bâti les cathédrales et écrit des épopées. C’est parce qu’il connaissait sa place dans le cosmos qu’il voulait tendre à bâtir une cité juste. C’est parce qu’il savait que la beauté est mortelle qu’il a enfin voulu la transmettre.

Conclusion : pour un réveil tragique de l’Europe

L’Europe contemporaine est une tour de Babel : elle parle toutes les langues sauf celle de la limite. Elle est faustienne, déracinée, marchande. Elle ne connaît plus que droit, contrat et jouissance.

Il ne s’agit pas de revenir à l’ancien monde, mais de retrouver ce qui faisait la poésie de l’ordre ancien. Camus, dans L’Exil d’Hélène, disait que l’homme ne peut se passer de la beauté. Mais la beauté elle-même est limite. Elle est harmonie, règne des proportions justes, et non celui du quantitatif. Elle est tension, non-résolution. Réapprendre à vivre tragiquement, c’est refuser la fuite en avant du désir. C’est réintégrer l’homme dans un ordre où il serait à nouveau le moteur héroïque de l’histoire.

L’avenir est à ceux qui sauront, selon la formule de Nietzsche, justifier le malheur. Non pour le nier, mais pour en faire une grandeur. Telle est la tâche qui attend les héritiers d’une civilisation tragique. Et cette tâche commence aujourd’hui, dans le silence, dans la transmission, dans l’éveil des consciences, face à un monde qui ne connaît plus que le déni du réel, et a troqué la contemplation pour la compensation. Dans le prolongement d’un Spengler, Locchi soutient que l’Europe ne pourra survivre qu’en redécouvrant une forme de grandeur tragique. Cela signifie : accepter le destin non comme une limite paralysante, mais comme une forme qui rend possible l’action.

La question de la réintégration de la limite comme facteur de la régénération est un moment essentiel de la révolution métapolitique. Il est temps de rouvrir les tragédies, non pour les admirer, mais pour y puiser une discipline de l’âme. Il est temps de se réapproprier nos interdits, non pour les subir, mais pour y trouver la forme. Il est temps, en un mot, de redevenir Européens.

César Cavallère (Institut Iliade, 18 août 2025)