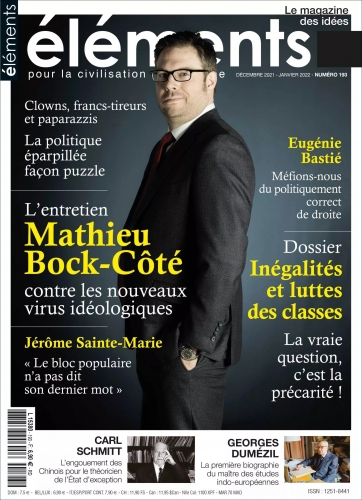

Le nouveau numéro de la revue Éléments (n°193, décembre 2021 - janvier 2022) est en kiosque!

A côté du dossier consacré aux inégalités, on découvrira l'éditorial d'Alain de Benoist, les rubriques «Cartouches», «Le combat des idées» et «Panorama» , un choix d'articles variés, des entretiens, notamment avec le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté... Et on retrouvera également les chroniques de Xavier Eman, d'Olivier François, de Laurent Schang, d'Hervé Juvin, de Nicolas Gauthier, de Bruno Lafourcade, de Guillaume Travers, d'Yves Christen, de Bastien O'Danieli et de Slobodan Despot, ainsi que celle d'Ego Non consacrée à la philosophie politique...

Éditorial

La morale, on en meurt ! Par Alain de BenoistAgenda, actualités

L’entretien

Mathieu Bock-Côté Contre les nouveaux virus idéologiquesCartouches

L’objet politique : Fruit Of The Loom, l’arrivée des marques à l’école. Par Nicolas GauthierUne fin du monde sans importance. Par Xavier Eman

Cinéma : Blier, connais pas ! Par David L’Épée

Carnet géopolitique : Sahel, la France doit-elle partir ? Par Hervé Juvin

Champs de bataille : Hohenlinden, chant du cygne du général Moreau (I) Par Laurent Schang

Le rastaqueer. Par Bruno Lafourcade

Économie. Par Guillaume Travers

L’implacable douceur de Robert Walser. Le regard d’Olivier François

Bestiaire : théorie de l’esprit, la preuve par le chien. Par Yves Christen

Sciences. Par Bastien O’Danieli

Le combat des idées

Circus politicus : quand les clowns font de la politique. Par François BousquetPascal Rostain : premier voyeur de la République. Propos recueillis par Pascal Eysseric

La droitisation de la France en question : la parole à Eugénie Bastié Propos recueillis par Iseult Prullé-Rousseau

Jérôme Sainte-Marie : le peuple n’a pas dit son dernier mot. Propos recueillis par François Bousquet

La fièvre Carl Schmitt en Chine : les raisons d’un succès. Par Aristide Leucate

Actualités Carl Schmitt, « Kronjurist » de la Révolution Conservatrice. Par Aristide Leucate

Patrick Gilliéron Lopreno, méditations chtoniennes. Par David L’Épée

Chaumont-sur-Loire : quand l’art contemporain sait être généreux. Par Alix Marmin

Peter Watkins et la Commune, la Révolution ne sera pas télévisée… Par David L’Épée

Laurent James, le rire de Fernandel, une bénédiction céleste. Propos recueillis par Pascal Eysseric

La bibliothèque littéraire du jeune Européen. Par Anne-Laure Blanc

Tyll Ulenspiegel, l’éternel retour du joyeux vagabond saxon. Par Gérard Landry

Louis-Henri de La Rochefoucauld, du côté des Gilets jaunes. Propos recueillis par Nicolas Gauthier

Georges Dumézil, heur et malheur d’une épopée intellectuelle. Par Thomas Hennetier

Dossier

Inégalités pour tous ?

Penser l’égalité jusqu’au bout : comment le sociétal a vampirisé le social. Par Alain de BenoistFeu sur l’égalitarisme, les banderilles de Jean Cau. Par Pascal Eysseric

Oui aux inégalités, non à la précarité. Par Guillaume Travers

Jean Guilaine : aux origines des inégalités, le Néolithique ? Propos recueillis par Thomas Hennetier

Sans violence, pas de réduction des inégalités. Par Thomas Hennetier

Société marchande et égalité bourgeoise selon Marx. Par Denis Collin

Panorama

L’œil de Slobodan DespotQuand les choses nous utilisent . Par Slobodan Despot

La leçon de philo politique : Vilfredo Pareto. Faiblesse et déchéance des aristocraties. Par Ego Non

Heureux comme Ganesh en France ! Un reportage de Daoud Boughezala

Un païen dans l’Église : Saint-Parize-le-Châtel dans la Nièvre. Par Bernard Rio

C’était dans Éléments : L’esprit bourgeois. Par Alain de Benoist

Éphémérides