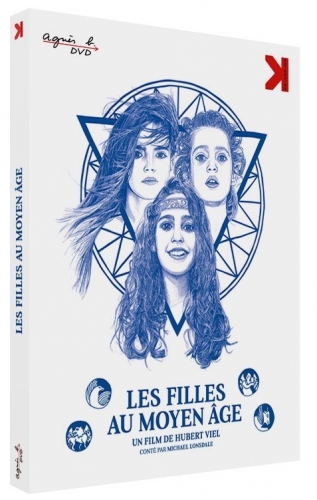

Les éditions Agnès b. viennent de sortir en DVD le film d'Hubert Viel, Les filles au Moyen-Age. Jeune réalisateur, revendiquant l'influence de Rohmer et Godard, Hubert Viel signe avec ce film son deuxième long-métrage.

Vous pouvez découvrir ci-dessous la critique que Ludovic Maubreuil a fait du film d'Hubert Viel dans la revue Éléments.

Les filles du Moyen-Age

Un gallo-romain lapide une femme adultère qui ne peut réprimer un sourire complice ; Clovis grelotte sous l’eau de son baptême ; Charles VII rechigne face à l’intransigeance de Jeanne d’Arc, la qualifiant de « Mlle Je-sais-tout » etc… Dans Les Filles au Moyen-Age d’Hubert Viel, au fil de saynètes en noir et blanc, six enfants d’aujourd’hui, âgés d’une dizaine d’années, interprètent pour nous quelques pages de l’Histoire de France. D’ordinaire, les films joués entièrement par des enfants suivent une constante, celle du mimétisme avec le monde adulte. Du Bugsy Malone d’Alan Parker (1976) au Big City de Djamel Bensalah (2006), l’objectif consiste toujours à reprendre une à une, et le mieux possible, les mimiques et les postures du genre. En bout de chaîne, on obtient l’exécrable Enfants de Timpelbach (2007), inscrivant dans son récit même (des enfants laissés à l’abandon devant organiser la vie d’un village), ce souhait d’atteindre la copie conforme. Chez Hubert Viel au contraire, il ne s’agit nullement de singer les grandes personnes, mais bien de laisser libre cours à ces jeux de rôles enfantins (« on dirait qu’on serait ceci, qu’on ferait cela »), où chacun est à la fois le personnage qu’il s’invente et son propre démiurge, où la règle est de jouer ostensiblement à faire semblant. Dans Les Filles du Moyen-Age, on se chamaille et on se réconcilie, on se moque et on se protège, d’une manière si franche et naïve, si puérile en somme, qu’elle en devient intempestive. En laissant la fantaisie, la fraîcheur et l’humour contaminer des figures historiques, on ne sombre pas nécessairement dans la parodie, car on peut ainsi approcher autrement les délicats dilemmes et les émotions fortes d’une époque si souvent caricaturée. Passer outre le pittoresque des conventions, habituels trompe-l’œil d’un Moyen-Age fossilisé, permet d’appréhender le sens profond de ce qui s’est alors joué. La survenue d’une révélation, l’expression d’une influence, la mise en place d’une relation particulière, toutes ces situations d’autant plus inattendues que notre connaissance de cette période s’avère faussée, deviennent manifestes lorsqu’elles sont ainsi relatées par des cœurs simples.

Au-delà même de l’intervention d’enfants, le fait de confronter de la sorte notre époque à son passé, incite à voir en ce dernier non pas une somme d’archaïsmes, un florilège de valeurs périmées, mais bien un héritage vivifiant. C’est au beau film de Franck Cassenti, La Chanson de Roland (1978), que Les Filles au Moyen Age fait alors penser. Au XIIe siècle, des comédiens itinérants y relatent à chacune de leurs étapes, le récit épique ayant pris tragiquement fin au Col de Roncevaux. Le film propose ainsi un dialogue fécond entre cette histoire jouée, datant de trois siècles plus tôt, et celle, tout aussi complexe, qui s’écrit sous les yeux de ses interprètes. De même, Hubert Viel, ne versant ni dans le dispositif distancié ni dans la reconstitution, choisit un espace intermédiaire construit autour de mises en abyme éprouvées par les personnages eux-mêmes, lesquels réalisent ainsi les correspondances et les écarts entre ce qu’ils jouent et ce qu’ils vivent. C’est par leur intermédiaire que le spectateur peut entrer en communion avec l’œuvre, accéder à son tour aux relations entre lois pérennes et vérités d’un jour. C’est en cela que l’on peut qualifier Les Filles de cinéma participatif, car il évite aussi bien le regard surplombant, satisfait de la manipulation des signes, que l’expérience immersive, réduite à la fascination des formes

Dans Les Filles au Moyen-Age, l’Histoire n’est pas jugée linéaire mais cyclique, comme les métaphores du cercle et de la spirale, dans plusieurs séquences, en témoignent. Cette conception périodique des faits et des actes ne nous paraît pas absolument raccord avec l’eschatologie chrétienne et c’est justement l’une des richesses (l’un des paradoxes ?) du film que de mettre en lien le cercle et la croix. Hubert Viel propose un discours résolument chrétien mais délivre une esthétique laissant une grande place à l’effusion païenne, tout particulièrement grâce à ces mouvements de caméra à la fois minutieux et contemplatifs, célébrant la magnificence du paysage sans pour autant perdre de vue le trajet précis de l’individu qui l’arpente, ne se servant ainsi jamais de l’un comme faire-valoir de l’autre. La beauté du film réside justement dans l’évidence avec laquelle les personnages s’inscrivent dans leur écrin naturel, dans la limpidité de leur présence, telle une émanation littérale, au cœur des prairies, des forêts et des rivières qui les entourent.

Voici donc un film qui parvient, le plus simplement du monde, sans frime ni ruse, à réunir Pan et Jésus. Au temps du cinéma arrogant et technicien qui ne sachant plus que faire de l’un comme l’autre, s’empresse de les oublier, au temps du règne sans partage de l’assèchement naturaliste comme du formalisme ornemental, c’est sans doute ce que l’on peut appeler une bonne nouvelle.

Ludovic Maubreuil (Eléments n°159, mars - avril 2016)