Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Olivier de Maison Rouge, cueilli sur Figaro Vox et consacré à la question des sanctions économiques contre la Russie.

Avocat, Olivier de Maison Rouge est spécialiste des questions juridiques liées à l'intelligence économique et au secret des affaires. Il a publié deux ouvrages sur le sujet, Penser la guerre économique (VA éditions, 2018) et, récemment, Survivre à la guerre économique (VA éditions, 2020).

Sanctions contre la Russie : « Quelles leçons tirer du blocus continental de 1806 ? »

Depuis février 2022, à la suite de l'agression militaire de son flanc est, l'Europe a répondu par des sanctions économiques: banques russes bannies du réseau Swift, gels des avoirs des oligarques, quotas, suspensions des commandes, etc.

In fine, le rouble s'est apprécié, et l'Europe a constaté le niveau élevé de dépendance aux matières premières russes. Est-ce à dire que les sanctions économiques se retournent contre ses auteurs ?

Prenons l'exemple du blocus européen décrété contre l'Angleterre par Napoléon 1er. Si l'industrie anglaise a dans un premier temps fléchi, elle a en définitive su nouer comme alternative de nouveaux partenariats commerciaux avec son vaste empire, lui permettant de parvenir au faîte de la gloire, sur terre et sur mer, au XIXe siècle.

Rédigé de la main de l'Empereur, le décret dit «de Berlin» du 21 novembre 1806, institue le blocus continental dans ces termes:

Article 1er – Les îles Britanniques sont déclarées en état de blocus.

Article 2 – Tout commerce et toute correspondance avec les îles Britanniques sont interdits. En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes et seront saisis. (…)

Par le décret de Milan du 17 décembre 1807, l'Empereur ordonne que tout bateau ayant mouillé dans un port britannique, quelle que soit sa nationalité, soit considéré comme battant pavillon britannique et par conséquent susceptible d'être confisqué par l'administration des douanes.

Avec les victoires napoléoniennes, cette disposition sera étendue aux territoires conquis sur le continent européen. Napoléon 1er voudra ainsi interdire toute marchandise britannique de Lisbonne à Saint-Pétersbourg.

Par le traité de Tilsit conclu avec le Tsar le 7 juillet 1807, la Russie et la Prusse adhèrent à leur tour au blocus continental, créant un mouvement de «tenaille» territoriale face aux Îles britanniques (la Russie rompra cependant l'alliance territoriale le 13 décembre 1810). Le 6 septembre 1807, les pays scandinaves sont embrigadés à leur tour dans cet embargo (la Suède s'y associe le 6 janvier 1810) tandis que le 23 novembre de la même année, le verrou continental est scellé au Portugal que les armées impériales envahissent.

Le premier effet a été la crispation des relations entre l'Amérique et la Grande-Bretagne (1812-1814). Au-delà de la rivalité qui préexistait en raison de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le blocus imposé par les Anglais devait contrarier le commerce transatlantique.

En 1807, la jeune nation américaine devait rompre tout négoce avec le vieux continent. En raison de ce choix forcé de neutralité, la conséquence directe pour la France a été la rupture des approvisionnements.

L'Angleterre, quant à elle, privée de ses fournisseurs européens, a su nouer de nouvelles relations commerciales, notamment avec le Canada, puis avec les États-Unis et l'Amérique latine.

Un autre des revers du blocus, est la fermeture des ports aux marchandises britanniques et réciproquement, la coupure des approvisionnements en matières premières issues des colonies ultramarines. En conséquence, le port de Marseille voit ainsi sa fréquentation passer de 200 en 1805 avant de tomber à moins de 50 en 1808 et à 4 en 1812. Il en sera de même pour les ports de Hollande, d'Allemagne et d'Italie.

La volonté de l'Empereur est manifestement d'effondrer l'économie anglaise en lui coupant ses débouchés commerciaux ainsi que les flux entrants de matières premières destinées à alimenter la production manufacturière (céréales, armes, munitions, coton, laines, etc.). De fait, on estime à 20% la chute des exportations anglaises entre 1808 et 1810.

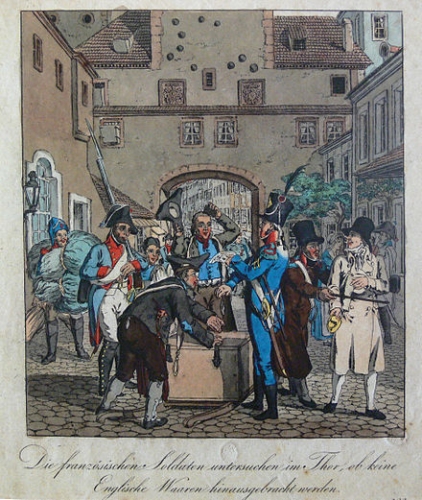

Le blocus ayant été imposé aux territoires occupés par l'Empire contre leur gré, un détournement sera constaté dans chaque place commerciale, parfois avec le concours de la corruption des séides français. Tout un système de contrebande verra le jour, anéantissant pour partie les effets du blocus. Face à ce contournement, les Douanes françaises vont devoir ajuster les mesures d'embargo et créer en 1809 des licences d'importation et d'exportations accordées à certaines compagnies maritimes, sur certains produits. Elles ne furent en réalité que la reconnaissance de circuits commerciaux clandestins existants.

Le blocus continental voulu par Napoléon 1er a dans un premier temps fonctionné au bénéfice de l'industrie naissante française, notamment dans le domaine du textile. Cette expansion économique a d'ailleurs permis un rattrapage rapide des années révolutionnaires qui avaient freiné tout développement industriel.

Mais dans un second temps, les effets du blocus se révélèrent contreproductifs, car la matière première comme les machines-outils ont manqué et les ventes hors d'Europe ne furent jamais compensées. Tandis que l'Angleterre a su forger une économie tournée vers d'autres horizons (notamment l'Amérique latine, favorisée par la chute des Bourbons d'Espagne qui devinrent des alliés de circonstances de l'Angleterre) et asseoir sa puissance maritime face au continent, se créant de nouveaux débouchés qui feront sa fortune au XIXe siècle, la France, centrée sur le seul continent, ne devait pas trouver de relais alternatifs au-delà de ses marchés domestiques. Napoléon 1er n'a pas su nouer au bénéfice de la France une relation particulière avec les États-Unis d'Amérique, alors qu'il aurait pu profiter des relations distendues avec l'ancien suzerain Britannique. Au contraire, il considère les navires marchands américains comme ennemis et les fait saisir.

Par suite, les puissances européennes qui s'étaient vues imposer des embargos non consentis se tournèrent vers d'autres clients. Les nations européennes avaient payé un lourd tribut à la France qui avait prélevé son impôt sur elles pour financer ses guerres et fermé ses ports. Le retour de balancier n'en fut que plus rude. Le commerce extérieur de la France devait durablement chuter, affaiblissant d'autant son industrie.

En parallèle, malgré des crises conjoncturelles passagères (1808 et 1810) et une croissance un temps ralentie, l'Angleterre est in fine sortie renforcée de cette épreuve, agrandissant par suite son empire comme sa clientèle et devenant la nation dominante du XIXe siècle.

Ce faisant, selon François Clouzet, le blocus a eu pour conséquence de déplacer l'axe industriel de la façade Atlantique vers l'est (Alsace, Allemagne, Belgique) participant à l'accroissement des richesses industrielles rhénanes («nouvelle Lotharingie») et jetant les prémices des guerres franco-allemandes qui allaient se succéder jusqu'en 1945, concourant pour affaiblir l'Europe continentale jusqu'à la ruine et le déclassement au bénéfice des États-Unis, autre puissance thalassocratique. D'une guerre économique l'autre…

Olivier de Maison Rouge (Figaro Vox, 20 juillet 2022)