L'insolence des anarchistes de droite

Les anarchistes de droite me semblent la contribution française la plus authentique et la plus talentueuse à une certaine rébellion insolente de l’esprit européen face à la « modernité », autrement dit l’hypocrisie bourgeoise de gauche et de droite. Leur saint patron pourrait être Barbey d’Aurévilly (Les Diaboliques), à moins que ce ne soit Molière (Tartuffe). Caractéristique dominante : en politique, ils n’appartiennent jamais à la droite modérée et honnissent les politiciens défenseurs du portefeuille et de la morale. C’est pourquoi l’on rencontre dans leur cohorte indocile des écrivains que l’on pourrait dire de gauche, comme Marcel Aymé, ou qu’il serait impossible d’étiqueter, comme Jean Anouilh. Ils ont en commun un talent railleur et un goût du panache dont témoignent Antoine Blondin (Monsieur Jadis), Roger Nimier (Le Hussard bleu), Jean Dutourd (Les Taxis de la Marne) ou Jean Cau (Croquis de mémoire). A la façon de Georges Bernanos, ils se sont souvent querellés avec leurs maîtres à penser. On les retrouve encore, hautins, farceurs et féroces, derrière la caméra de Georges Lautner (Les Tontons flingueurs ou Le Professionnel), avec les dialogues de Michel Audiard, qui est à lui seul un archétype.

Deux parmi ces anarchistes de la plume ont dominé en leur temps le roman noir. Sous un régime d’épais conformisme, ils firent de leurs romans sombres ou rigolards les ultimes refuges de la liberté de penser. Ces deux-là ont été dans les années 1980 les pères du nouveau polar français. On les a dit enfants de Mai 68. L’un par la main gauche, l’autre par la main droite. Passant au crible le monde hautement immoral dans lequel il leur fallait vivre, ils ont tiré à vue sur les pantins et parfois même sur leur copains.

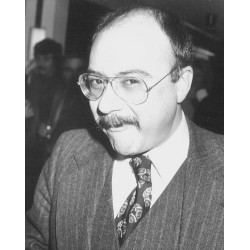

À quelques années de distances, tous les deux sont nés un 19 décembre. L’un s’appelait Jean-Patrick Manchette. Il avait commencé comme traducteur de polars américains. Pour l’état civil, l’autre était Alain Fournier, un nom un peu difficile à porter quand on veut faire carrière en littérature. Il choisit donc un pseudonyme qui avait le mérite de la nouveauté : ADG. Ces initiales ne voulaient strictement rien dire, mais elles étaient faciles à mémoriser.

En 1971, sans se connaître, Manchette et son cadet ADG ont publié leur premier roman dans la Série Noire. Ce fut comme une petite révolution. D’emblée, ils venaient de donner un terrible coup de vieux à tout un pan du polar à la française. Fini les truands corses et les durs de Pigalle. Fini le code de l’honneur à la Gabin. Avec eux, le roman noir se projetait dans les tortueux méandres de la nouvelle République. L’un traitait son affaire sur le mode ténébreux, et l’autre dans un registre ironique. Impossible après eux d’écrire comme avant. On dit qu’ils avaient pris des leçons chez Chandler ou Hammett. Mais ils n’avaient surtout pas oublié de lire Céline, Michel Audiard et peut-être aussi Paul Morand. Ecriture sèche, efficace comme une rafale bien expédiée. Plus riche en trouvailles et en calembours chez ADG, plus aride chez Manchette.

Né en 1942, mort en 1996, Jean-Patrick Manchette publia en 1971 L’affaire N’Gustro directement inspirée de l’affaire Ben Barka (opposant marocain enlevé et liquidé en 1965 avec la complicité active du pouvoir et des basses polices). Sa connaissance des milieux gauchistes de sa folle jeunesse accoucha d’un tableau véridique et impitoyable. Féministes freudiennes et nymphos, intellos débiles et militants paumés. Une galerie complète des laissés pour compte de Mai 68, auxquels Manchette ajoutait quelques portraits hilarants de révolutionnaires tropicaux. Le personnage le moins antipathique était le tueur, ancien de l’OAS, qui se foutait complètement des fantasmes de ses complices occasionnels. C’était un cynique plutôt fréquentable, mais il n’était pas de taille face aux grands requins qui tiraient les ficelles. Il fut donc dévoré.

Ce premier roman, comme tous ceux qu’écrivit Manchette, était d’un pessimisme intégral. Il y démontait la mécanique du monde réel. Derrière le décor, régnaient les trois divinités de l’époque : le fric, le sexe et le pouvoir.

Au fil de ses propres polars, ADG montra qu’il était lui aussi un auteur au parfum, appréciant les allusions historiques musclées. Tour cela dans un style bien identifiable, charpenté de calembours, écrivant « ouisquie » comme Jacques Perret, l’auteur inoubliable et provisoirement oublié de Bande à part.

Si l’on ne devait lire d’ADG qu’un seul roman, ce serait Pour venger Pépère (Gallimard), un petit chef d’œuvre. Sous une forme ramassée, la palette adégienne y est la plus gouailleuse. Perfection en tout, scénario rond comme un œuf, ironie décapante, brin de poésie légère, irrespect pour les « valeurs » avariées d’une époque corrompue.

L’histoire est celle d’une magnifique vengeance qui a pour cadre la Touraine, patrie de l’auteur. On y voit Maître Pascal Delcroix, jeune avocat costaud et désargenté, se lancer dans une petite guerre téméraire contre les puissants barons de la politique locale. Hormis sa belle inconscience, il a pour soutien un copain nommé « Machin », journaliste droitier d’origine russe, passablement porté sur la bouteille, et « droit comme un tirebouchon ». On s’initie au passage à la dégustation de quelques crus de Touraine, le petit blanc clair et odorant de Montlouis, ou le Turquant coulant comme velours.

Point de départ, l’assassinat fortuit du grand-père de l’avocat. Un grand-père comme on voudrait tous en avoir, ouvrier retraité et communiste à la mode de 1870, aimant le son du clairon et plus encore la pêche au gardon. Fier et pas dégonflé avec çà, ce qui lui vaut d’être tué par des malfrats dûment protégés. A partir de là on entre dans le vif du sujet, c’est à dire dans le ventre puant d’un système faisandé, face nocturne d’un pays jadis noble et galant, dont une certaine Sophie, blonde et gracieuse jeunes fille, semble comme le dernier jardin ensoleillé. Rien de lugubre pourtant, contrairement aux romans de Manchettes. Au contraire, grâce à une insolence joyeuse et un mépris libérateur.

Au lendemain de sa mort (1er novembre 2004), ADG fit un retour inattendu avec J’ai déjà donné, roman salué par toute la critique. Héritier de quelques siècles de gouaille gauloise, insolente et frondeuse, ADG avait planté entre-temps dans la panse d’une république peu recommandable les banderilles les plus jubilatoires de l’anarchisme de droite.

Dominique Venner (Spectacle du monde, décembre 2011)

Note

Alain Fournier, dit ADG (1947-2004), un pseudonyme choisi à partir des initiales de son tout premier nom de plume, Alain Dreux-Gallou. Une oeuvre jubilatoire plein d ‘irrespect contre les “valeurs” avariées d’une époque corrompue.