Clint Eastwood, ni facho, ni héros

Clint Eastwood serait-il rattrapé par ses vieux démons? Son dernier film, American Sniper, qui sort en France ce mercredi, a rencontré un immense succès public aux États-Unis, mais également engendré une intense polémique. Tout est parti d'un tweet du cinéaste Michael Moore: «Mon oncle a été tué par un sniper pendant la Seconde Guerre mondiale. On nous a appris que les snipers étaient des lâches.». American Sniper est l'adaptation de l'autobiographie de Chris Kyle, tireur d'élite ayant servi pendant la guerre en Irak. Connu pour être le plus prolifique de l'histoire, celui-ci aurait tué officiellement 160 personnes, femmes et enfants compris. Outre-Atlantique, certains critiques reprochent à Eastwood de glorifier un assassin et voient dans ce film une apologie de la violence. La polémique pourrait rebondir en France: le sénateur Yves Pozzo di Borgo a écrit à François Hollande pour demander au ministère de la Culture de reporter sa diffusion ou de l'interdire au moins de 16 ans, en vain. L'élu redoute que «compte tenu des évènements survenus au mois de janvier, le film contribue à la stigmatisation de la communauté musulmane de France».

Deux Eastwood en un

Clint Eastwood est un habitué des controverses. Bien avant American Sniper, L'inspecteur Harry, lui avait valu les foudres des libéraux américains. A propos du polar de Don Siegel, Pauline Kael, considérée comme la plus grande critique américaine de l'époque, écrivait dans le New Yorker en janvier 1972, «L'inspecteur Harry n'est évidemment qu'un film de genre, mais ce genre du film d'action a toujours recelé un potentiel fasciste, qui a fini par faire surface». «Facho» l'adjectif a longtemps collé à la peau de l'acteur, devenu entre-temps réalisateur. La revue Positif ira même jusqu'à qualifier de «Mein Kampf de l'Ouest» le western L'Homme des hautes plaine (1973). Une image désastreuse qui finit par se retourner à la fin des années 80 et au début des années 90 après une série de réalisations en apparence plus consensuelles: Bird (1987), Impitoyable (1992), Un monde parfait (1993), Sur la route de Madison(1995)… La plupart des critiques saluent la rédemption de l'acteur-réalisateur qui passe du statut de réac infréquentable à celui d'humaniste pour tous.

Il y aurait donc deux Eastwood. Le premier, celui des westerns et des films d'action, serait le champion de l'ordre moral, le chantre de la violence gratuite et le héros des ploucs du Sud profond tandis que le second incarnerait une Amérique libérale plus tolérante et ouverte sur le monde. «F-o-u-t-a-i-se!» aurait sans doute répliqué l'inspecteur Harry. Car cette vision binaire de la carrière d'Eastwood passe à côté de ce qui fait la singularité de son cinéma: sa profonde ambivalence et son refus absolu de tout manichéisme. Minuit dans le jardin du bien et du mal (1997), titre de son vingt-troisième long-métrage, pourrait résumer l'ensemble de son œuvre. S'il y a bien deux Eastwood, ces derniers cohabitent dans chacun de ses films et de ses personnages. L'acteur-réalisateur célèbre en effet le rêve américain, mais en montre également la face sombre. Profondément humains, ses héros sont habités par le pire et le meilleur: solitaires et individualistes, ils se cherchent néanmoins une famille de substitution ; farouchement campés sur leurs valeurs et leur modes de vie, ils n'en sont pas moins capables de tendre la main vers l'Autre. Ce goût d'Eastwood pour le clair-obscur se retrouve jusque dans ses choix esthétiques de réalisation, en particulier dans sa photographie qui joue constamment avec l'ombre et la lumière. Cette ambiguïté a été la marque de fabrique de ses westerns aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur.

Cow-boy ou criminel?

Clint Eastwood aura d'abord marqué le genre de son empreinte à travers sa célèbre interprétation de l'homme sans nom dans la trilogie des dollars de l'Italien Sergio Leone. L'acteur est comparé à John Wayne qui l'adoube immédiatement comme son successeur. Tous deux ont pour point commun leur virilité sauvage. Mais, tandis que la plupart des cowboys incarnés par «the Duke» sont des héros qui exaltent les valeurs de la conquête de l'Ouest, Eastwood interprète des antihéros essentiellement motivés par l'appât du gain et capables de tirer dans le dos de leurs adversaires. Son style de jeu, volontairement impassible, est marqué par une certaine distance ironique. De même, l'Ouest dépeint par Leone est profondément désenchanté. On s'y entre-tue, non pour sauver la veuve et l'orphelin, mais pour une poignée de dollars. La dimension critique des westerns spaghettis passera pourtant longtemps inaperçue. Pendant des années, le genre sera réduit à un simple exercice de style inutilement violent. La brutalité des personnages d'Eastwood et du cinéma de Leone est pourtant loin d'être gratuite. Dans Le bon, la brute et le truand (1966), dernier opus de la trilogie des dollars, la guerre de Sécession est montrée dans toute sa cruauté: une longue scène dans un camp de prisonniers, au cours de laquelle une fanfare joue fort pour couvrir les cris des hommes torturés, évoque l'horreur des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Le film suggère que l'Amérique s'est bâtie dans le sang.

Plus tard, Eastwood poursuivra cette démystification du western à travers ses propres films. On peut notamment citer Josey Wales hors-la-loi (1976), qui raconte la vengeance d'un paisible fermier après le massacre de sa femme et ses enfants par les tuniques bleus à la fin de la guerre civile. Une fois n'est pas coutume, les unionistes ne sont pas présentés comme les «gentils» de l'histoire. Eastwood brouille la frontière entre le bien et la mal et renvoie dos à dos sudistes et nordistes. Dans la spirale infernale de la guerre, les deux camps sont capables des pires exactions. Dans Impitoyable (1991), son dernier western, qui marque également le crépuscule du genre tout entier, Eastwood ira encore plus loin dans sa vision nihiliste de l'Ouest. Requiem d'une profonde noirceur, le long-métrage nous plonge dans une Amérique sans foi, ni loi. Comme dans Josey Wales hors-la-loi, les «bons» et les «méchants» ne sont pas forcément là où on l'attend puisque la figure du mal est ici incarnée par le shérif, sadique et psychopathe. Mais, le «héros» du film, Will Munny, interprété par Eastwood lui-même, est presque tout aussi criminel. Ancien chasseur de primes reconverti dans l'élevage, il accepte de reprendre du service pour venger une prostituée défigurée au couteau par un cow-boy ivre. Munny pensait que sa femme décédée l'avait transformé. Mais dans sa traque il va reprendre goût à la violence. Un personnage finalement pas si éloigné de Chris Kyle, le soldat d'American Sniper, sorte de cow-boy contemporain, accro à la guerre.

Un homme en colère

Outre le western, Clint d'Eastwood s'est illustré dans le genre du polar, souvent à travers des rôles de flic. Son personnage le plus emblématique et le plus controversé n'est autre que l'inspecteur Harry qui apparaîtra dans pas moins de cinq long-métrages. Est-il réellement le «fasciste moyenâgeux» décrit par la critique Pauline Kael? En réalité, comme tous les meilleurs personnages Eastwoodien, Harry Callahan brille par sa complexité derrière son apparence de brute. L'historien du cinéma Richard Schickel voit dans L'inspecteur Harry «le remarquable portrait d'un certain homme américain, furibard, perplexe, sur le point de craquer et de perdre tout son sens des convenances, et qui cependant, s'accroche désespérément à ses valeurs à mesure que la modernité ne cesse de les entamer». Pour Eastwood, «Le film ne parle pas d'un homme qui incarne la violence, mais d'un homme qui ne supporte pas que la société tolère la violence.» Pour l'américain ordinaire, Harry symbolise peut-être tout simplement le bon sens populaire.

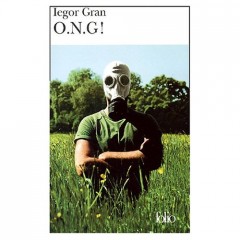

Près de quarante ans après le premier inspecteur Harry, Eastwood semble avoir voulu revisiter ce personnage, un peu comme il avait revisité la figure du cow-boy dans Impitoyable. Dans Gran Torino (2009), son avant-dernière apparition en tant qu'acteur, il incarne Walt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée et retraité de l'industrie automobile. Celui-ci habite dans la banlieue de Détroit, ville la plus ségrégée des États-Unis où sous l'effet de la désindustrialisation les quartiers ouvriers sont remplacés par des ghettos d'immigrés. Le vieil homme irascible, arme au poing, défend son carré de pelouse, sur lequel flotte le drapeau américain, face à ses voisins, des immigrants Hmongs venus d'Asie du Sud-Est. Dans la bouche de ce personnage politiquement incorrect, les insultes xénophobes pleuvent: «faces de citrons», «niakoués», «rebuts de rizière». Mais peu à peu Walt va s'apercevoir qu'il a plus en commun avec «ces bridés» qu'avec ses propres enfants, trop gâtés à ses yeux, dont un vrai sens de l'honneur et un certain respect des traditions. Lorsque ces derniers sont victimes de la brutalité d'un gang local, on s'attend à ce que Walt dégaine son flingue et fasse le ménage, comme Harry jadis. Mais contre toute attente dans une dernière scène christique, l'ancien soldat décide de se sacrifier pour les Hmongs. Certains critiques y ont vu la rédemption de l'inspecteur Harry. Et s'il fallait plutôt y voir encore et toujours le goût d'Eastwood pour les paradoxes? Derrière les faux moralistes, il y a parfois de parfaits hypocrites et derrière les faux réacs, il y a aussi de vrais humanistes. La colère de Walt, bien qu'elle semble parfois teintée de racisme, n'est-elle pas simplement l'expression d'une angoisse légitime face au communautarisme qui s'installe dans les quartiers en déshérence de l'Amérique profonde?

Minuit dans le jardin du bien et du mal

Comme la plupart des films d'Eastwood, Gran Torino est aussi une méditation sur la violence. Durant la guerre de Corée, Walt a tué un enfant, acte qu'il ne se pardonne pas et qu'il cherche à expier. Chris Kyle, le soldat d'American Sniper est lui aussi hanté par la mort d'un jeune garçon. Dans la première scène du film, littéralement insoutenable, Chris Kyle abat un jeune irakien et sa mère. Eastwood s'abstient pourtant de juger son personnage. Avait-il vraiment le choix? L'enfant était armé d'une bombe et s'apprêtait à tuer des dizaines de soldats. N'en déplaise à Michael Moore, Chris Kyle n'est pas présenté comme un monstre, mais comme un authentique patriote confronté à des situations impossibles. «J'aime que mes personnages soient ambigus, que les bons ne soient pas seulement bons et que les méchants ne soient pas que des méchants. Chacun a ses failles et ses raisons, et une justification à ce qu'il fait.». affirme Eastwood. Il ne s'agit en aucun cas de relativisme moral, plutôt d'une certaine hauteur de vue qui lui permet d'explorer encore et toujours la complexité de la condition humaine. Cela lui vaut régulièrement d'être attaqué par la gauche, mais aussi par la droite. Million Dollar Baby, peut-être son plus beau film à ce jour, se clôt par l'euthanasie du personnage principal, une boxeuse devenue tétraplégique, à laquelle se résout avec désespoir son père de substitution incarné par Eastwood. Un épilogue déchirant et dépourvu de toute intention militante, pourtant dénoncé par certains conservateurs américains. Comme l'écrit le critique Richard Schickel: chez Eastwood, «le destin tragique auquel on ne peut échapper transcende l'idéologie». Il n'y a ni facho, ni héros.

Alexandre Devecchio (Figarovox, 17 février 2015)