"L'utopie est elle l'avatar d'une espérance illusoire selon laquelle toute guerre serait la dernière ? « Grande » fut qualifiée celle de 1914 qui n'était que l'avant-dernière, en attendant les suivantes, La Grande Guerre était bien la dernière d'un siècle où les soldats, en uniformes chamarrés et voyants, montaient encore à cheval, sabres au clair, au son des trompettes, avant de se fondre bientôt dans la grisaille vestimentaire et la gadoue des tranchées. Villages rasés, forêts ravagées, corps déchiquetés, monceaux d'obus et de ferraille, territoires lunaires, voilà ce que nous ont conté des écrivains qui allèrent aussi au feu : Erich Maria Remarque, Maurice Genevoix, Henri Barbusse, Fritz Von Unruh, Richard Aldington, Blaise Cendrars ; voilà ce que nous montrent, dans Le Rouge et le Gris (Livre DVD-Rom, réalisation de F. Lagarde et Lionel Broye, Hors Œil Editions), les innombrables photographies que François Lagarde a patiemment récoltées pendant dix ans sur tous les lieux où l'écrivain allemand Ernst Jünger fut quatorze fois blessé, reçut sa Croix pour le Mérite et mûrit secrètement son premier livre, Orages d'acier. C'est en suivant pas à pas cet itinéraire, en consultant des archives allemandes officielles ou familiales, des mairies, des historiens locaux, que le photographe, enquêteur obstiné, a pu composer un portrait inédit de cette Grande Guerre qui n'a pas tardé à passer de l'Histoire à la Légende. Du côté français, nous avions, certes, L'Illustration et Le Miroir, mais il nous manquait un autre aspect des champs de bataille. Le Rouge et le gris (premier titre d'Orages d'acier) nous révèle la face allemande de la guerre. Grâce à ces photos, collectées par François Lagarde avec la même passion qu'Ernst Jünger pour les coléoptères, nous pouvons réaliser ce que fut la vie quotidienne des fermes, des villages et de leurs habitants dans la tourmente. Suivre la guerre d'Ernst Jünger, c’est aussi accepter une vision différente, complémentaire, et jusqu'à maintenant inédite, d'un tragique épisode de notre Histoire.

Un terme convient pour définir la Grande Guerre, c'est l'Héroïsme, ferment de la Légende. Les morts furent décrétés à jamais glorieux ; l'horreur, consacrée par la mémoire. Un quart de siècle plus tard, les noms de Birkenau, Buchenwald, Auschwitz, symboles de l'épouvante et de l'abjection, ont oblitéré ceux d'El Alamein, Stalingrad, Cassino ou Omaha Beach. L'Histoire de la « dernière » ne sera pas de sitôt transfigurée par la Légende. La guerre d'Ernst Jünger, telle que François Lagarde la recompose dans Le Rouge et le Gris, nous touche d'autant plus que, des deux côtés du Rhin, personne n'est plus là pour porter témoignage. Avant d'ouvrir cet émouvant et remarquable documentaire, il convient de lire la nécessaire préface par laquelle François Lagarde expose la genèse de son « aventure » dans le sillage d'un combattant, écrivain en puissance.

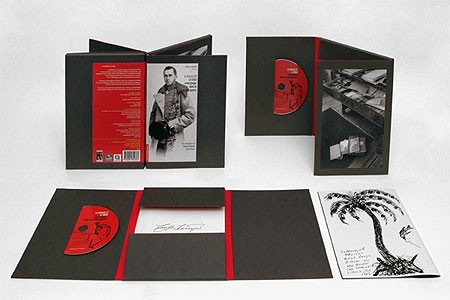

Ce coffret comprend un DVD-Rom, Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger dans la Grande Guerre, accompagné d'une préface de François Lagarde suivie d'un livret de photographies "Visite à Wilflingen". Le Rouge et le Gris se présente comme un film documentaire. Nous y entendons la voix du comédien Stéphane Laudier lisant des passages d'Orages d'acier. Nous découvrons l'ensemble des croquis d'Ernst Jünger extraits de ses carnets de guerre, associés à plus de 2000 photographies essentiellement allemandes.

À travers les 20 chapitres d'Orages d'acier, une navigation constituée de cartes et diaporamas, permet une lecture des thématiques et séquences liées à la Grande Guerre et aux lieux traversés par Jünger. Dix ans de recherches furent nécessaires pour réunir ces photographies pour la plupart inédites et montrer le point de vue, méconnu, du vaincu."