La revue de presse de Pierre Bérard

Au sommaire :

• Selon une étude du cabinet Odaxa pour Aviva Assurance, BFM et Challenges publiée le 3 octobre « pour préserver l’environnement, les Français sont même devenus des adeptes de la décroissance (54% contre 45%) plutôt que d’une croissance verte » (un oxymore). Pour les sondés « il faut changer fondamentalement notre mode de vie, nos déplacements et réduire drastiquement notre consommation ». Pour douteux que soient les résultats de ce sondage ils expriment une radicale divergence d’appréciation entre la majorité de la population et le personnel politique à propos de la décroissance. Tous les politiques en effet rejettent cette idée de décroissance qu’ils jugent « régressive » (contraire au progrès) « erronée », « dangereuse », « irresponsable » etc… Un véritable pilonnage ! Nouvelle illustration du divorce toujours plus accusé entre les aspirations du peuple et l’agenda des « élites ». Mais la majorité de la population fait preuve elle même d’une radicale contradiction. En effet si la majeure partie est partisane de réduire drastiquement la consommation elle désapprouve en même temps toute mesure qui porterait atteinte à son pouvoir d’achat. Toujours le syndrome Nimby (not in my back Yard) propre à toute société où domine l’individualisme de marché qui nie dans les faits la notion de bien commun comme l’expliquait parfaitement Jacques Ellul dans Le système technicien. Autant dire que cette affaire ne se règlera pas avant que nous n'entrions dans le mur des réalités de la physique comme l’explique

• Jean-Marc Jancovici ici en conférence à AgroParis Tech le 24 septembre 2019, sur le thème « Energie et climat : quelles interactions avec l’agriculture ». Jancovici est polytechnicien et professeur à l’école des mines. Il dirige, entre autres, le cabinet Carbone 4. La première référence renvoie à sa conférence entière (deux heures vingt huit !). Il y aborde en spécialiste les grands thèmes de l’énergie et du changement climatique. La deuxième référence est un extrait percutant de la première :• Conférence de Tristan Storme (université de Nantes) tenue en mars 2019 sur la distinction ami-ennemi comme critère du politique dans l’oeuvre de Carl Schmitt. Le conférencier définit ce penseur comme le plus cohérent des critiques du libéralisme. Bonne synthèse de la question :• Du fait de sa soumission aux intérêts de la frange la plus radicale de l’islam, La France Insoumise est passée de vie à trépas. C’est ce dont rend compte le marxien Denis Collin sur son blog justement intitulé La Sociale. Il montre que « lider maximo » (Jean-Luc Mélenchon), comme d'autres chapelles de gauche, a sombré (souvent par clientélisme) dans un Gloubi-boulga idéologique où le peuple ne parvient plus à se reconnaitre. Tous les partisans de cette « bouillie théorique » défileront le 10 novembre avec les frères musulmans derrière le slogan « Halte à l’islamophobie » dont chacun sait qu’il n’est que le maquillage bien pensant des adeptes de l’islamisme politique (première référence).Dans une tribune de Figaro vox Laurent Bouvet se livre à une critique décapante de ces mêmes islamo-gauchistes pris dans les mailles du filet de la lutte contre l’islamophobie (deuxième référence).Enfin, l’OJIM publie un article sur le quotidien Libération du 30 octobre 2019 où s'illustre encore une fois l’aveuglement du système médiatique de propagande et les obsessions hors-sol de ses protagonistes (troisième référence) :• L’alarmisme informé de Laurent Obertone au micro de Sud-Radio. Auteur du livre best seller Guérilla : le temps des barbares, Obertone développe une vision sans nulle doute réaliste de la France d’aujourd’hui. Dans son apocalypse ne prédomine pas une guerre civile opposant deux camps séparés par leur culture respective mais bien au contraire la guerre hobbesienne de tous contre tous, Bellum omnium contra omnes :

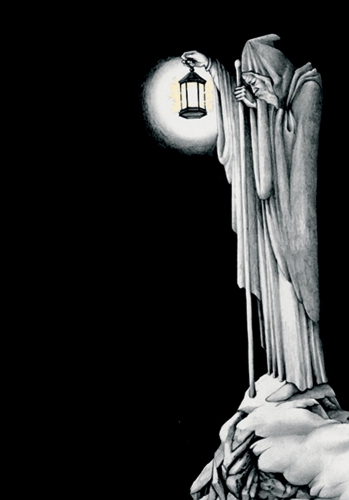

• Le cosmopolite Bernard Henri Lévy face au réalisme froid et national d’un Éric Zemmour sur Cnews. Zemmour possède un avantage immense sur BHL car, lui, cite des philosophes ayant vraiment existé à la différence de l’affabulateur qui lui sert de faire valoir. Débat intéressant pour la performance de Zemmour :• Dans un autre débat sur Cnews Éric Zemmour est opposé à François-Bernard Huyghe sur le populisme. Ce face à face décevra les amateurs de punchline puisque les deux intervenants sont d’accord sur l’essentiel. François-Bernard Huyghe doit publier prochainement L’art de la guerre idéologique aux éditions du Cerf :• Qui sont les détracteurs de Zemmour sur Cnews ? Un article de Causeur signé Martin Pimentel qui procède à une analyse typologique des anti-Zemmour. On y retrouve les habituels croisés de la « cage aux phobes » et de « l’envie du pénal », les tristes sires qui se sont toujours trompés sur leur diagnostic mais continuent à faire la pluie et le beau temps dans les médias de grand chemin. On voudrait respirer un peu… :• La « censure médiatisée » de Zemmour n’est-elle qu’un argument de vente spectaculaire ? Une tribune interessante publiée par le site Philitt relativise le sort de Z le maudit qui insiste sur cette vérité incontournable : le temps passé dans les médias à s’écharper sur la place des idées de Zemmour à la télévision est autant de temps que la télévision ne consacre pas à discuter de ses idées s’épargnant ainsi le risque de les voir validées ou contredites :• Dans une tribune du Figaro Mathieu Bock-Côté proclame que contrairement à ce qu’induit l’anthropologie libérale « Toute les populations ne sont pas interchangeables » :• Françoise Monestier rend compte sur le site Polémia du colloque organisé conjointement par la revue Éléments et Academia Christiana sur les regards croisés de catholiques et d’agnostiques concernant l’identité de l’Europe :• Isabelle Lainé rend également compte du contenu de ce colloque pour Breizh-info, en deux épisodes :• Gilles de Beaupte enseignant à l’Institut catholique de Paris était présent au colloque Éléments/Académia Christiana. Il s'y est exprimé sur le thème « Nietzsche et le christianisme » en retournant les habituelles critiques des bigots sur le philosophe au marteau, ennemi implacable du christianisme. En montrant que le syntagme nietzschéen « Dieu est mort » avait permis d’épurer un christianisme fait non pour les pharisiens mais pour les forts, ceux qui n’éprouvent aucun ressentiment. Une conception héroïque de la foi et du tragique dont on cherchera vainement les adeptes dans l'Église d’aujourd'hui :• Florian Philippot plus frexiter que jamais s’exprimait sur TVL le samedi 26 octobre au micro d’Élise Blaise à propos d’un brexit qui n’en finit plus de s’éterniser :• Un demi-siècle de défaites et de renoncements, tel est le bilan accablant de la droite française selon François Bousquet. « Sans courage, nous sommes morts à échéance 2050 », martèle-t-il. Comment les partisans du maintien de l’identité française peuvent-ils l’emporter ? La réponse se trouve dans l’éthique héroïque que le livre de Bousquet s’emploie à redécouvrir après des décennies de disparition. Le « système » est vermoulu, ses bases sont de plus en plus fragiles et il ne repose que sur la terreur qu’il a su inspirer aux millions d’individus qui constituent ce conglomérat de populations désunis que certains, contre l’évidence, persistent à nommer le peuple français. Quel est le risque encouru par les idées dissidentes ? Se rétracter sur elles mêmes selon François Bousquet : « l’entre soi n’est jamais bon ». Que faire ? Pénétrer les médias de grand chemin ? À ce titre il souligne le principal danger de toute stratégie d’entrisme : on commence par avoir la stratégie de ses idée et on finit par épouser les idées de sa stratégie. La dissidence s’est laissée enfermer dans une spirale du silence qui équivaut à une mort sociale et politique. Pour lutter contre cette apathie il faut redevenir visible.« Cherchons la lumière, quittons nos catacombes, fuyons les arrières salles. Nos vies ne sont pas menacées, la protection de leur intégrité physique ne nécessite pas une clandestinité qui conforterait le zèle prophylactique de notre adversaire, il est vain d’espérer quoi que ce soit ; nous ne sortirons pas de cette condition spectrale qui nous condamne à mener des existences souterraines, parallèles, fuyantes, exilés en notre propre pays, ombre parmi les ombres ». Et pour cela, il faut faire notre coming out, refuser le rôle de paria que l’oligarchie nous attribue, s’afficher tels que nous sommes sans craindre l’hystérie des ligues de vertu qui ne sont que le masque avantageux de l’ennemi. Courage ! manuel de guérilla culturelle, Édition de La Nouvelle Librairie.• François Bousquet sous les cameras de Sputnik où il est interrogé par Édouard Chanot. Selon Bousquet nous avons perdu sur tous les tableaux, il convient donc de repartir à zéro, sur de nouvelles bases en désertant cette névrose d’échec qui nous poursuit. Contrairement aux prétentieux de « droite » qui s’imaginent avoir gagné la guerre culturelle et croient le vrai pouvoir à portée de main, Bousquet fait un bilan sans appel. Mais il n’est nullement pessimiste pour autant. Belle démonstration :• Le site Boulevard Voltaire à la rencontre de François Bousquet pour un entretien dans les locaux de La Nouvelle Librairie sur son dernier ouvrage :• Une bonne critique du livre de François Bousquet Courage ! Manuel de guérilla culturelle par Aristide Leucate. Il voit dans ce livre un manifeste, prolongement et complément idéal du testament spirituel de Dominique Venner, Un samouraï d’occident. Le Bréviaire des insoumis paru en 2013 chez Pierre-Guillaume de Roux.• L’émission de Thomas Hennetier sur l’antenne de Radio Courtoisie était ce mois-ci consacrée au livre de François Bousquet Courage. Manuel de guérilla culturelle. Il ébauche à grands traits une généalogie du courage dont il trouve les origines dès l’aube de la littérature européenne (Homère). Riche entretien émaillé de références littéraires :• Alain de Benoist au festival Libropolis (Italie, octobre 2019) s’exprime sur l’anthropologie libérale et procède à une critique implacable de son concept de liberté qui avance en même temps que la marchandisation de tout l’existant, d’où l’inconsistance tragique des conservateurs libéraux qui ne peuvent se résoudre à considérer que la défense des valeurs traditionnelles ne peut se marier avec une idéologie (révolutionnaire selon Marx) qui ne cesse de détruire les valeurs qu’ils entendent conserver :• David L’Épée lit un extrait du dernier ouvrage d’Alain de Benoist Contre le libéralisme, la société n’est pas un marché (édition du Rocher, 2019) dans lequel il éclaire les relations de dépendance qu’entretiennent depuis plusieurs siècles le marché capitaliste et l’État-nation. Un rappel historique bienvenu pour sortir de la double illusion étatiste ou tout-marché :• Pour Alain de Benoist Salvini, adulé par les foules italiennes, est un mauvais stratège. Il s’en explique sur Boulevard Voltaire :• Michel Onfray dans une de ses dernières lettres hebdomadaires cuisine aux petits oignons Jean-Louis Bourlanges vrp de la non-Europe c’est à dire de l’Europe maastrichtienne, une Europe libérale-libertaire, immigrationniste, qui tourne le dos à la démocratie et qui pour ces raisons est en train de sortir de l’histoire. Il en profite également pour pour dire tout le bien qu’il pense des chaînes de radio et de télévision du service public :• Michel Onfray encore qui fustige dans sa dernière missive, Convergence des luttes barbares, les macrono-mélenchonistes pour leur silence sur la lèpre qui s’abat sur la France. Il y prend notamment le parti de La Nouvelle Librairie vandalisée à deux reprises par ceux qui se prétendent antifa tout en en adoptant lesméthodes de terreur. « Ceux qui, à gauche, crient au loup fasciste ont bien raison, mais ils ont surtout tort de croire que la meute vit à droite : c’est chez eux que se trouve la tanière dans laquelle se reproduisent les petits… Que le fascisme menace, c’est un fait : mais il n’est pas là où ses amis et ses idiots utiles disent qu’il se trouve » écrit-il en conclusion :• Dans Le Samedi Politique, émission d’Élise Blaise sur TV-L, on s’efforçait de comprendre le dessous des cartes permettant de rendre compte de la situation en Syrie après le retrait des troupes américaines, l’intervention turque puis les accords entre Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Richard Labévière, rédacteur en chef du site ProcheetMoyen-Orient.ch décrypte avec réalisme ce capharnaüm, secondé par le colonel Alain Corvez, consultant en stratégie internationale :• Article de Richard Labévière sur le site Proche & Moyen-Orient. Il y examine l’histoire des régions kurdes de Syrie depuis le mandat français et en vient à relativiser le Rojava, zone fétiche de la presse occidentale. Pour lui le PYD qui administrait il y a quelques jours encore le Rojava est comparable à l’UCK du Kosovo, une mafia maquillée par les Américains en valeureux résistants nationalistes albanais :• Alain Finkielkraut invité de la matinale de Sud-radio. Il y exprime ses opinions (modérées) sur le voile, le PMA et la GPA, sur les pseudo « réactionnaires » et la censure, la criminalisation de la nostalgie. En bref il faut défendre « le droit des Français à la continuité historique » et prendre des mesures face à «l’islamisation de la France ».• Alain Finkielkraut recevait le 26 octobre dans son émission Répliques de France-culture sur les enjeux de la bioéthique Sylviane Agacinski, philosophe libérale mais opposée à la société de marché et pour cette raison hostile à la PMA et à la GPA. Figure également au sommaire de l’émission Frédéric Worms. Le point de vue de Worms, membre de la commission de bioéthique, est celui de l’approbation comme toujours, pourrait-on dire, chez ceux qui appartiennent à cette commission. Les points de vue de Finkielkraut et d’Agacinski, plus prospectif, sont également les plus intéressants :• Au micro de France Inter la journaliste Sonia Devillers dresse une liste noire des mal pensants qu’il convient de faire taire. Réaction de l’OJIM :• Une explication simple mais radicale des raisons qui animent, ou devraient animer, les identitaires européens dans leur combat pour le droit des populations locales à persévérer dans leur être. À l’heure des grandes migrations, non plus d’individus isolés mais de peuples entiers, il faut effectivement choisir entre l’identité et le remplacement. Court article de Nicolas Faure sur le site de la Fondation Polémia :• Dans un article du site d’Éléments Jean-Michel Vivien salue le retour des Indo-Européens sur la scène universitaire française après une trop longue éclipse due à de sombres machinations idéologiques. On retiendra notamment le nom de l’archéologue Jean-Paul Demoule qui a largement contribué pour d’obscures raisons à démonétiser cette discipline. Malheureusement il s'agit d'un non-linguiste doublé d’un non-généticien, les deux domaines majeurs qui permettent d’appréhender le phénomène indo-européen dans toute sa complexité. Dans un brève recension des dates marquantes de cette renaissance Vivien note la parution en mars 2019 du superbe numéro de Nouvelle Ecole consacré à « La paléogénétique des indo-Européens » dossier complet basé sur la synthèse de plusieurs dizaines d’études récentes émanant des plus prestigieuses universités du monde occidental:• Tomislav Sunic est un intellectuel croate de grande culture, ancien professeur de sciences politiques aux États Unis où l’avait conduit son anticommunisme à l’époque titiste, devenu ensuite diplomate au service de l’État croate indépendant. Il développe avec mesure une théorie comparée du « système » et du « régime » montrant que si le régime a changé dans la plupart des ex-pays de l’Europe de l’est il n’en fut pas de même du système resté globalement le même après la chute du mur. Le recyclage a permis à la gauche divine et à ses valeurs de se maintenir à peu près partout au pouvoir servie par l'idéologie propagée par l’Union européenne. Ce premier entretien s’inscrit dans une série de 5 qui doivent célébrer la chute du communisme il y a trente ans. À voir sur TVL :• Sylvain Tesson auteur panthéiste à contre-courant du progrès et de la laideur moderne récompensé par le prix Renaudot pour son dernier livre La panthère des neiges. À ce propos on lira avec attention les très justes réflexions de Pascal Mottura parues sur le site de l’Inactuelle, Revue d’un monde qui vient. Le site, très riche, est animé par Thibault Isabel :