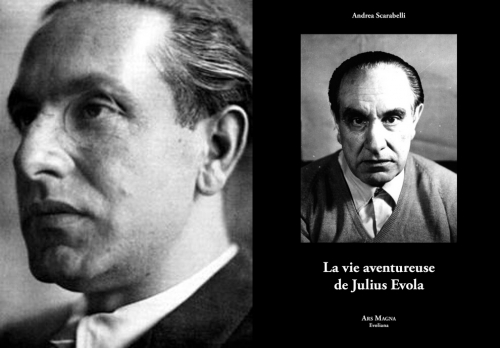

Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Andrea Scarabelli à la revue Rébellion à propos de La vie aventureuse de Julius Evola, la biographie de l'auteur de Révolte contre le monde moderne dont il est l'auteur et qui a été traduite en français en 2025 aux éditions Ars Magna.

Entretien avec Andrea Scarabelli : la vie aventureuse de Julius Evola

Bonjour Andrea. Merci de prendre un peu de votre temps pour notre revue Rébellion. C’est pour nous l’occasion de vous féliciter : votre récente biographie de Julius Evola est excellente et fait déjà autorité ! Pourriez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours, professionnel et humain ?

Bonjour à vous, et merci pour cet entretien ! J’ai étudié la philosophie à l’université de Milan : dans les cloîtres, entre deux cours, j’ai commencé à découvrir des auteurs tels que Evola (qui donna d’ailleurs une série de cours dans cette même université au début des années quarante), René Guénon et Guido De Giorgio. À vrai dire, j’ai découvert leurs œuvres par le biais de l’histoire de la philosophie. J’ai toujours été quelque peu allergique à la politique, surtout celle des groupes et cercles constitués. À la rigueur, je porte un certain intérêt à la métapolitique, mais c’est un autre sujet. Un an avant d’obtenir mon diplôme, j’ai commencé à travailler pour les éditions Bietti, auprès desquelles je fus introduit par Gianfranco de Turris, ami de Julius Evola et président de la Fondation dédiée au philosophe. Des années durant, patiemment, de Turris m’apprit à préparer de nouvelles éditions, à rédiger des notes, à faire des bibliographies ou à rechercher des textes rares à proposer aux éditeurs.

Avec Bietti, en 2011, nous avons lancé une collection dont le nom pour le moins « guénonien » était l’Archeometro, ainsi qu’une revue : Antarès, perspectives antimodernes. Toutes deux existent encore, après presque quinze ans d’activité ! Les années suivantes, j’ai contribué à plusieurs collaborations du GRECE Italia, de la Fondation Julius Evola – dont je suis l’actuel vice-secrétaire –, et j’ai noué des relations avec divers groupes de même sensibilité dans toute l’Italie et au-delà. Je contribue aussi à plusieurs journaux, certains en ligne et d’autres imprimés.

En bref, et puisque l’histoire d’un homme se résume à ses accomplissements, je pourrais me décrire comme suit : une cinquantaine de livres édités, sept traduits et un écrit, trois cents textes comprenant des articles et des essais, ainsi qu’un nombre incalculable de conférences et de présentations de livres ! Prodiges de l’insomnie…

Pourquoi teniez-vous tant à écrire Vita avventurosa di Julius Evola ? Il s’agissait d’un chantier colossal qui a demandé presque dix ans de travail. Quelle était votre intention première en écrivant ce livre ?

J’ai écrit ce livre pour la simple raison qu’il était l’un des derniers éléments manquants au domaine des « études évoliennes ». Toutes les œuvres du philosophe ont paru, bien éditées, dans la série Œuvres de Julius Evola des Edizioni Mediterranee ; plusieurs études approfondies reprenant les divers thèmes abordés par le philosophe – politique, histoire des religions, philosophie, art… – ont été publiées, et la revue Studi Evoliani, créée en 1999, produit encore chaque année de nouveaux numéros monographiques.

Seule manquait une biographie – et je l’ai écrite. Grâce à d’heureuses coïncidences, et à un réseau de collaborateurs qui m’ont grandement aidé par les conseils et les éléments complémentaires qu’ils m’ont fourni (tous sont remerciés dans le livre), j’ai pu m’essayer à l’écriture de cette biographie. Le résultat me semble bon, bien qu’il reste quelques lacunes à combler. En outre, dans les mois qui ont suivi sa parution, j’ai fait bon nombre de nouvelles découvertes. Elles viendront s’ajouter à ce que j’ai déjà écrit pour la nouvelle édition de Vita avventurosa… Mes recherches n’ont pas cessé à la sortie du livre. J’ai déjà une centaine de pages d’ajouts supplémentaires !

Entrons dans le vif du sujet : parlons maintenant d’Evola. Votre livre ne retrace pas seulement la vie du penseur italien, mais œuvre également à déconstruire un certain nombre de mythes et rumeurs qui persistent à son sujet. Un premier point, assez étonnant, est peut-être son titre de « baron »…

Oui, il ne l’était pas vraiment. Son nom ne figure pas dans l’Almanach de Gotha, qui est une encyclopédie des familles nobles d’Europe. Il a lui-même répandu cette rumeur, au début comme une farce d’artiste, puis comme un moyen de s’accréditer auprès de certains cercles révolutionnaires-conservateurs autrichiens et Allemands, tous composés d’aristocrates. En France, Adriano Scianca souligna également ce point lorsqu’il chroniqua mon livre pour Éléments (dans un texte daté du 27 mai 2024 et intitulé « Julius Evola par-delà les masques »).

Ce fait – en vérité déjà largement connu des milieux traditionalistes bien avant la sortie de Vita avventurosa – en étonna plus d’un, provoquant toutes sortes de réactions. Eh bien, maintenant que ce n’est plus un secret, voilà qui ne nous dispense en rien de lire sa trentaine d’ouvrages !

Autre mythe : sa supposée misogynie et son style de vie, que d’aucuns qualifient d’ascétique. En fait, tous les témoignages que vous avez recueillis tendent à démontrer le contraire. Pourriez-vous nous parler de son rapport aux femmes ? Dans quelle mesure influença-t-il son œuvre ?

Le mode de vie de Julius Evola n’avait rien d’ascétique. C’était, comme on dit, un « homme du monde », et il ne s’en cacha jamais. Dans les années trente, il signa une dizaine d’articles dépeignant les boîtes de nuit des capitales européennes qu’il fréquentait en tant qu’ « envoyé spécial » de certains journaux.

Quant à sa misogynie, elle existait bien dans une certaine mesure mais, comme l’écrivit Sandro Consolato dans son excellent Le tre soluzioni di Julius Evola (Arŷa, Gênes 2020), elle était sans rapport avec les études traditionnelles. Du reste, et pour en revenir à sa biographie, j’ai découvert au fil de mes recherches de nombreux témoignages attestant d’un Evola plutôt empathique à l’égard de la gente féminine. Bien souvent, ses plaisanteries sur les femmes n’étaient qu’un bon moyen de scandaliser ses interlocuteurs – chose qu’il aimait faire, assez ironiquement, pour épater les bourgeois. Un grand spécialiste autrichien d’Evola, Hans Thomas Hakl, écrivit dans la La Cittadella : « Je suis persuadé qu’Evola recelait une part féminine bien cachée. Mais il lutta de toutes ses forces pour l’écraser. Voilà qui pourrait expliquer en grande partie son cynisme à l’égard des femmes ».

Concernant les rapports homme/femme, Evola avait pour ainsi dire une approche différentialiste, ce qui le conduisit à écrire dans Métaphysique du sexe : « se demander si la “femme” est supérieure ou inférieure à l’“homme” est aussi vain que se demander si l’eau est supérieure ou inférieure au feu ». Ce livre, l’un des plus traduits à l’étranger, ne se fonde d’ailleurs pas que sur de pures spéculations, mais sur ses propres expériences relatives à la magie sexuelle.

Au début du siècle dernier, Evola s’impliqua dans certains mouvements d’avant-garde (essentiellement le Dadaïsme), un engagement qu’il ne renia jamais. Que pouvez-vous nous dire de cette période de sa vie ?

Evola, lorsqu’il approcha ces milieux d’avant-garde, passa tout d’abord par le Futurisme, comme beaucoup de ses contemporains – à l’époque, c’était une sorte de passage obligé. On l’a dit « élève de Giacomo Balla », mais c’est assez exagéré : il fréquentait l’atelier du peintre futuriste, où – entre maintes lectures philosophiques, essentiellement nietzschéennes – il découvrit l’occultisme grâce au peintre Ginna. Il s’éloigna ensuite de ce milieu, estimant le Futurisme un peu trop « moderne » à son goût, et se tourna vers le Dadaïsme de Tristan Tzara, qu’il développa à sa façon, dans une perspective plus métaphysique – comme nous l’avons dit, il étudiait déjà la philosophie à l’époque – et sans grand rapport avec ce que faisaient les autres artistes qui l’entouraient.

Dernièrement, cette période de sa vie a fait couler beaucoup d’encre. Plusieurs expositions furent organisées : la plus importante ayant eu lieu au MART de Rovereto, grâce aux efforts de Vittorio Sgarbi [n.d.t., Très célèbre critique d’art italien, ancien député, et personnage haut en couleur].

Les liens qui unissent Evola aux Fascismes européens ont aussi fait couler beaucoup d’encre. Votre livre est très éclairant sur ce point. Qu’en est-il vraiment ?

Répondre à cette question exigerait sans doute deux ou trois livres de plus ! Disons qu’Evola fut très proche du Fascisme. Il chercha à l’intégrer à sa pensée, et en donna une lecture « métaphysique », souvent peu conforme à la Realpolitik des cercles dirigeants – c’est d’ailleurs ce qui explique la surveillance constante qu’exerça sur lui l’OVRA, la police politique fasciste. N’oublions pas que le Fascisme italien se constituait d’une mosaïque de mouvements divergents, entretenant bien souvent des rapports très conflictuels. Il faut aussi resituer ce phénomène dans le temps : il y eut un Fascisme de 1922, très différent de celui des années trente ou quarante. En bon monarchiste qu’il fut et resta toujours, Evola n’avait que peu de sympathie pour le premier Fascisme, et encore moins pour le dernier (la République sociale italienne).

Ceci dit, il ne percevait pas tous les Fascismes européens de la même façon. Dans le monde germanique, c’est de la « révolution conservatrice » allemande et autrichienne, souvent antihitlérienne, qu’il se sentit le plus proche, tandis qu’il considéra toujours avec un certain détachement aristocratique le National-socialisme « officiel ». En revanche, il fut clairement ébloui par Corneliu Zelea Codreanu, le chef charismatique de la Garde de fer, qu’il rencontra en mars 1938 à Bucarest. Durant leurs longs échanges, il ne fut pas question de politique… mais de métaphysique et de haute ascèse. Evola fut très marqué par cette rencontre, qui se déroula d’ailleurs lieu en des jours fatidiques : quelques semaines plus tard, le Capitaine fut arrêté pour la dernière fois, puis mourut dans des circonstances assez mystérieuses.

Parlons un peu de l’hostilité d’Evola à l’égard de l’Eglise et, plus généralement, du christianisme. On tenta parfois de la relativiser, arguant qu’il était revenu sur les opinions exprimées dans Impérialisme païen, qu’il avait finalement consenti à réévaluer le rôle de l’Eglise Catholique. Quel est votre avis sur le sujet ?

Evola ne fut jamais chrétien, ni même catholique. Il est vrai qu’il « renia » Impérialisme païen après la Seconde Guerre mondiale, mais seulement parce que ce livre avait été écrit à hâte à un moment critique, durant la polémique sur le Fascisme, l’impérialisme et le christianisme, lancée par le pythagoricien Arturo Reghini dans la seconde moitié des années vingt. La presse fasciste se mit à le boycotter, à l’instigation des catholiques, et lui, en réponse aux critiques du bloc « guelfe », rassembla ses articles – des textes déjà écrits, mais laissés de côté – dans ce pamphlet. Pas de conversion, donc. Personnellement, je ne suis pas de l’avis d’Evola : Impérialisme païen est un texte lucide et éclairant, et non pas seulement le fruit d’une « situation donnée ».

Un autre mythe, que balaie également votre livre, tend à faire d’Evola un « planqué », un intellectuel prêchant la guerre pour mieux la fuir. Au contraire, vous montrez qu’il tenta d’aller au front, aussi bien en Ethiopie que lors de la Seconde Guerre mondiale. Que fit-il durant ces conflits ?

Il tenta de s’enrôler, comme indiqué dans votre question, mais une série d’obstacles administratifs l’empêcha d’aller au front. Tout ceci, bien sûr, est documenté dans le livre. Pour partir en guerre, en 1942, il alla jusqu’à demander une carte de membre du Parti, ce dont il se serait bien passé, mais se heurta aux jeux du pouvoir.

Puisqu’il ne pouvait combattre au sein de l’armée, il choisit de lutter au moyen de la presse, comme il l’écrivit le 17 novembre 1936 dans Diorama Filosofico, saluant ceux qui avaient « le privilège, tant convoité par chacun de nous, de passer par l’épreuve des armes ». Mais le philosophe évoquait une autre tranchée, bien loin du champ de bataille, et écrivait : « Reprenons là où nous en étions, sans douter que notre propre combat culturel a, à lui seul, toute son importance ».

Quel fut votre plus grand étonnement au fil de ces longues recherches ?

La singularité du passé qui s’ouvrit sous mes yeux, qui se matérialisa lettre après lettre, document après document. Au cours de ces recherches, qui m’ont prises plusieurs années, j’ai parcouru la moitié de l’Italie et visité bon nombre de lieux décrits dans des articles et reportages il y a près d’un siècle. Un long périple qui, après un temps donné, devait fatalement ramener au présent. Et croyez-moi, revenir n’est pas toujours chose aisée – Nietzsche le disait déjà dans la deuxième de ses Unzeitgemässe Betrachtungen.

Votre ouvrage doit nécessairement paraître à l’étranger. Des traductions sont-elles prévues ?

Bien sûr ! Je viens de m’entendre avec Ars Magna pour l’édition française, avec Prav Publishing pour l’édition anglaise, et je suis en cours de négociation pour la traduction russe.

Quels ouvrages d’Evola conseilleriez-vous à ceux ou celles qui souhaiteraient aborder son œuvre ?

Je recommanderais de lire tout d’abord Le Chemin du Cinabre, qui donne un aperçu de ses ouvrages. Le lecteur y trouvera différentes pistes, puis choisira celle qui lui convient le mieux : l’art ou la politique, les études du Moyen Âge ou la philosophie, l’histoire des religions ou les approches magiques, l’Orient ou l’Occident. Ensuite, pour saisir Evola dans sa globalité, dans sa raison d’être pourrait-on dire, il faut lire Chevaucher le tigre, dont le sous-titre ne saurait être plus adapté à la phase historique que nous vivons : Orientations existentielles pour une époque de dissolution.

Andrea Scarabelli, propos recueillis par Maxence Smaniotto (Site de la Rébellion, 14 décembre 2025).