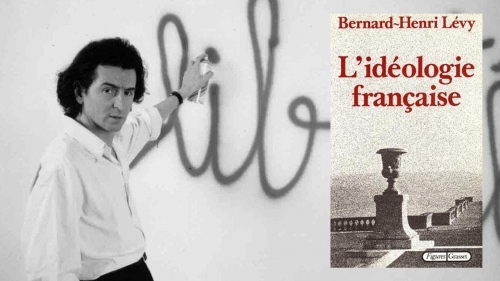

Aux origines de l’antiracisme (2) : « L’idéologie française » de Bernard-Henri Lévy

Nous allons explorer, dans le cadre de notre enquête sur les origines de l’antiracisme, grâce à l’auteur de La Barbarie à visage humain, ce qu’il nomme le fascisme aux couleurs de la France. Tout un programme. L’auteur a l’amabilité de nous prévenir : « Je ne dirais pas que j’ai pris plaisir à cette descente aux abîmes de l’idéologie française. J’ai eu peine, parfois, à réprimer une nausée face à ce que j’y découvrais et aux vapeurs qu’il m’y fallait respirer. » Munissez-vous donc de vos sacs de vomi chers lecteurs, il y a de quoi gerber, je vous le confirme, dans cette « descente aux abîmes » que constitue l’enquête philosophique intitulée L’idéologie française. Je dis bien enquête philosophique puisque Bernard-Henri Lévy prend soin de distinguer sa démarche de celle de l’historien, et il fait bien… « L’idéologie française était un livre, nous dit-il, non d’histoire mais de philosophie. C’était un livre qui, lorsqu’il disait « pétainisme », entendait une catégorie, non du temps, mais de la pensée. »

Ainsi, le « pétainisme » étant élevé à la dignité d’une catégorie métaphysique soustraite aux contraintes du temps et de l’espace, pourra désigner des phénomènes, des attitudes, des pensées, des discours, qui n’ont qu’un rapport très lointain avec le phénomène circonscrit historiquement de la Collaboration. Au fond, soyons un peu taquin, il y a de quoi voir dans cette méthode la mère de tous les amalgames ! Pourquoi, en effet, s’embêter avec des contraintes, étayer son propos en se basant sur des réalités vérifiables plutôt que divaguer lyriquement ? Aussi, il faudra bien se garder de confondre la thèse philosophique de Lévy avec les travaux historiques d’un Zeev Sternhell, par exemple, aussi contestables soient-ils par ailleurs et même si la thèse d’une origine française de l’idéologie fasciste semble les unir, pour ainsi dire naturellement, dans l’esprit des lecteurs. Leurs démarches respectives sont bien distinctes et nous aurons l’occasion de le vérifier. Sternhell tiendra, d’ailleurs, à se démarquer publiquement de Bernard-Henri Lévy – on ne mélange pas les torchons et les serviettes ! – : « Il convient de souligner ici la grande faiblesse de cet ouvrage de vulgarisation qu’est L’idéologie française de Bernard-Henri Lévy, qui ignore les impératifs de la recherche scientifique, ne craint pas le ridicule en disant qu’il existait une idéologie commune à tous les Français et qui serait proche du fascisme. »

Cette méthodologie singulière, qui s’affranchit de la logique historique, scientifique, des faits et des documents, de la réalité, en somme, permet d’exécuter de belles cabrioles herméneutiques. Elle permet des affiliations rétroactives, des à peu près, des généralisations abusives. Elle permet – et c’est un des sommets de cette mise en application de cette méthode – de salir la mémoire et l’œuvre de Péguy, tué le 5 septembre 1914, c’est-à-dire tout au début de la première guerre mondiale, dans un livre qui traite du fascisme et du pétainisme, donc de phénomènes bien postérieurs à sa mort héroïque sur le champ d’honneur. Il s’agit là d’un exercice conceptuel qui exige une rare dextérité philosophique et, sans doute, une absence d’inhibition morale presque complète.

Lutter contre le « mensonge français »

Dans la préface à la seconde édition de L’idéologie française, Bernard-Henri Lévy évoque « la nécessité d’ouvrir un nouveau front dans la juste lutte contre le mensonge français. » Quand on a le courage de ses idées, fût-il germanopratin sur les bords, on annonce la couleur. Et Lévy ne s’en prive pas. Nous lui savons tous gré d’une telle franchise. Franchise qui, tout de même, pâlit un peu, par contraste, lorsqu’il substitue à l’attitude guerrière, la pose victimaire : « Et je publie donc ce livre […] qui va devenir, en quelques semaines, l’épicentre d’une tempête dont je n’avais, évidemment, rien pressenti et dont la violence, l’acharnement ad hominem, l’excès, me paraissent, avec le recul, très étranges. » Notre soldat d’une engeance particulière, celle des petits bichons, n’imaginait pas une seule seconde qu’il puisse y avoir des réactions vives à ses éructations anti-françaises diluviennes. C’est un cas de curiosité psychologique, sans doute, mais nous n’avons pas de divan assez large pour convier son ego à s’y allonger.

Ce qui est très fort chez Lévy, et qui fera des émules, c’est de représenter le courant idéologique majoritaire, d’être du bon côté du manche, et de réussir à se faire passer pour le persécuté, avec cette rhétorique qui tient davantage du délire obsidional que de la démonstration philosophique : « L’attaque vient de la gauche et de la droite. Elle vient des cercles intellectuels, mais aussi politiques et journalistiques. J’ai l’impression, sur le moment, de voir se constituer une sorte de parti, aux frontières indécises mais assez vaste, puisqu’il va du Débat à Esprit, de l’Action Française, ou de ce qu’il en reste, au Parti communiste et aux réseaux personnalistes – un parti donc, ou un axe [ c’est nous qui soulignons pour les raisons que vous imaginez ] qui semble n’avoir d’autre objet que de discréditer ce livre-édit. » Donc une coalition AF-Coco-Personnaliste qui fond sur le discours anti-français d’un Bernard-Henri Lévy comme une hydre à mille têtes dans tout le pays. Si vous avez des témoins qui ont assisté à ces événements, prière de contacter la rédaction d’urgence et nous mettrons à jour les indices d’évaluation d’une paranoïa peu banale, avec prosternation subséquente devant l’idole injustement lapidée.

Nous pouvons lire sur le site de Bernard-Henri Lévy Une autre idée du monde qu’il a participé, en 1984, à la fondation de l’association SOS Racisme. Il en porte visiblement les stigmates, dont cette volonté de rabaisser la France – « Il faut réduire le caquet du coq gaulois » dira-t-il -, de la salir et la peur panique d’une hypothétique mais très imminente – imminente depuis quarante ans, mais quand on aime on ne compte pas ! – montée du fascisme, qui a dû atteindre de tels sommets depuis le temps qu’il n’est décidément plus discernable que par satellite de pointe.

Paul Yonnet, dans Voyage au centre du malais français, fait cette observation éclairante à cet égard : « Mais la relation de l’antiracisme à la suggestion de l’idée de mort ne se limite pas à cette magie de péché fondée sur des mécanismes de rétroaction historique menant au dégoût de soi et aux moyens d’y mettre fin. Il y a aussi une suggestion de l’idée de mort destinée aux antiracistes, à usage interne, destinée à majorer la racistophobie au travers de signaux laissant entendre l’imminence d’un envahissement de la société, non par les immigrés cette fois, mais par les Français racistes ». À S.O.S. Racisme, il est même suggéré beaucoup plus aux militants, comme l’inévitabilité de la défaite devant l’intarissable fécondité de la « bête immonde » qui monte, ou va monter (l’une des propriétés du racisme vu par les antiracistes est en effet qu’ « il monte»). Le slogan affiché par voie de presse dans l’Île-de-France pour annoncer le concert annuel de S.O.S. Racisme en 1991 était : « La fête, vite! » C’est la réponse que l’organisation a trouvée au fameux « Le Pen, vite! » vu partout dans l’Hexagone durant une décennie. À ce slogan d’attente des premiers jours qui suivraient la défaite du vieux monde de l’établissement républicain, selon les partisans du Front national, S.O.S. Racisme a répondu par un slogan d’attente des derniers jours. L’espérantisme lepéniste n’est détourné par un thème crépusculaire que pour y renvoyer, non pour le démentir: la dernière fête, peut-être, avant que le ciel ne nous tombe sur la tête.

Poser l’évidence du fait raciste

Observons bien d’ailleurs le sigle du mouvement: comme pour toutes les organisations de type S.O.S. (S.O.S. Plomberie ou autres), il s’applique à des équipes spécialisées dans l’intervention d’urgence – elles n’ont pour vocation ni le travail de fond ni la prévention une fois que l’événement a eu lieu. Le sigle a pour fonction, chaque fois qu’il est prononcé, de poser l’évidence du fait raciste, que les Français racistes frappent et frapperont encore. Subtilement, Léon Boutbien, membre de la commission de la Nationalité, a fait remarquer, lors de l’audition des leaders du mouvement, que ce combat antiraciste était mené « sous le signe d’une incantation presbytérienne, car en fait S.O.S., c’est » Sauvez notre âme », c’était l’incantation presbytérienne des marins quand ils allaient mourir ». « Sauvez nos âmes, le racisme est là comme la fatalité d’une mer déchaînée qui nous entraîne inexorablement vers l’abîme » : c’est l’incantation implicite mais très environnante – des antiracistes qui voudraient croire qu’eux-mêmes et faire croire que les Français vont en mourir. »

Qui de mieux placé, alors, pour sauver notre âme que Bernard-Henri Lévy. Il est si christique, à un degré que seul saint François d’Assise a pu atteindre, qu’il fut même stigmatisé ! Lévy – oui oui ! – a prétendu que des stigmates sont apparus sur son corps, les stigmates du Christ tout bonnement, à l’exemple de Padre Pio, qui doit être flatté – de là où son âme nous surplombe — d’un lien confraternel si sublime. L’anecdote a été confiée au micro de Christophe Barbier pour L’Express le 8 février 2010. Barbier qui suggère à Bernard-Henri Lévy qu’un tel événement doit changer un homme, le rendre mystique, croyant à tout le moins, s’entend rétorquer pour toute réponse : « non ». Puis un développement verbeux, une logorrhée sur l’essence de l’homme qui réside non dans la chair, les muscles et autres propriétés secondaires, mais dans le signifiant. L’homme est fait de mots, et ces mains du philosophe qui saignent, ce sont des mots qui saignent. Voilà voilà ! Mais pour l’heure, les mots de notre philosophe ont surtout vocation à faire saigner la France, pour lui faire expier ses crimes, qui sont innombrables.

Bernard-Henri Lévy s’est fixé un but digne du Bouddha avec L’idéologie française : l’éveil. Raison pour laquelle ce livre ne peut être lu qu’en position du lotus, sous peine de n’y rien comprendre. Rien moins que de déchirer le voile d’illusion qui encombre la vue et fait miroiter une « France imaginaire » dans laquelle nous serions « tous fils de Lumière, issus d’une Histoire fabuleuse, peuple de communards, de dreyfusards, de maquisards, – nos hérauts avantageux dans l’ordre de l’honneur. » Or nous savons désormais que tout cela est faux, une sinistre farce, une fable propre à égarer les fous. L’heure est grave, et c’est à Lévy qu’il incombe de remettre les pendules à l’heure : « Il est l’heure, enfin, de regarder la France en face. » Jusqu’alors nous la regardions de biais, les plus téméraires osèrent un regard de trois quarts, mais personne n’était allé plus loin dans cette franchise envers soi-même, dans ce respect scrupuleux des lois de l’optique – Ô mânes de Descartes qui honora cette science de son génie pourtant si français, avez-vous déserté nos faibles esprits ?

Notre fringant auteur-prophète-éveillé-stigmatisé passe au peigne fin un certain nombre de thèmes qui sont comme les soubassements idéologiques du fascisme et du nazisme – pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? – à savoir : la Nation, la Terre, le Corps. En ce qui concerne la nation, on voit bien ce qu’elle fait là. La terre, elle, est incriminée pour cette raison toute simple : « La terre où il faut être né pour participer des valeurs de la race. La terre où il faut prendre racine pour appartenir au grand corps de la Nation. » Gaston Bachelard a pourtant consacré deux très beaux livres à la Terre, dans le cadre de sa philosophie de l’imagination matérielle : La Terre et les rêveries de la volonté et La Terre et les rêveries du repos, où il n’est pas tellement question d’appartenance raciale mais d’une « métaphysique de l’adhésion au monde ». Bernard-Henri Lévy serait-il de ceux qui, comme l’écrivait Jean-François Mattéi dans L’ordre du monde, « incapables de sentir en eux leurs propres racines, s’acharnent à arracher celles des autres » ?

Mais le corps ? Suggérez-vous que le fascisme commence quand on entreprend une série de pompes pépère dans son salon ? L’auteur évoque, alors, à propos du corps une « identité compensatoire » – formule qui vaut ce qu’elle vaut c’est-à-dire pas grand-chose en définitive – et l’injonction à « faire corps, se faire corps, chanter haut et fort la gloire de Dieu le Corps. » Mais puisque notre auteur n’est pas particulièrement fatigué par l’effort entrepris, son corps étant par trop éthérique pour souffrir, il poursuit : « Relisez l’hymne de Drieu encore à Doriot « le bon athlète », qui « étreint » le « corps débilité » de « sa mère », la France, et « lui insuffle la santé dont il est plein ». » Vous avez compris : Le triomphe de la volonté, le paganisme charnel, le sauvetage herculéen de mémère patrie…

Tous les français sont coupables !

La thèse de L’idéologie française est très simple : les français, qu’ils soient communistes, anarchistes, pétainistes, monarchistes, personnalistes, chrétiens, athées, païens, rouges, bruns, rouges-bruns sont tous coupables, à tout le moins très suspects. Il est même question – c’est le titre d’un chapitre – de « pétainisme rouge » (sic). Et la formule gaullienne « une certaine idée de la France » se voit supplantée subtilement par « une certaine idée de la race ». Un président de la république offre une synthèse de choix : Mitterrand. Voici ce qu’en dit Lévy : « Nous avons eu un président de la République qui a pu revendiquer à la fois, et sans contradiction, son passé de pétainiste et de résistant : je l’ignorais à l’époque – mais quelle leçon ! Quelle improbable, mais implacable, illustration de ma thèse ! » Et oui, pétainiste, résistant, pas de différence, puisqu’ils ont en commun d’être français – crime des crimes – et par ce fait, comptables de l’ignominie du fascisme. La France n’est-elle pas, selon notre philosophe, « la patrie du national-socialisme » où la xénophobie est « considérée comme un des beaux-arts » ? Oui, ça ose tout…

La résistance avait pourtant bénéficié d’un traitement de faveur et d’un regard indulgent, il est vrai au prix d’une interprétation frauduleuse du phénomène réel que recouvre ce terme. Paul Yonnet écrit à ce propos, toujours dans Voyage au centre du malaise français : « La Résistance n’intéresse les étudiants vaincus de 1968 et les post-soixante-huitards que dans la mesure où elle est résistance à la France, avons-nous écrit, résistance contre la France. Logiquement prend naissance le mythe – celui-là, pure affabulation – d’une Résistance antinationale, antipatriotique, fondée sur le refus de la « patrie pétainiste, concrète et charnelle à souhait, pétrie de sang et de mort, dont on peut fouler le sol, humer les odeurs familières, contempler les cimetières et entendre les angelus ». La Résistance serait motivée par une « pure idée gaullienne, abstraite et désincarnée », opposant « un nationalisme de l’Idée » à un « nationalisme de la terre », une « France des nuées […], de papier […], sans odeur » à la France « du limon » qui est nécessairement celle du « vieux fonds fasciste » hexagonal. Bernard-Henri Lévy, qui concrétise en 1981, dans un essai-pamphlet, une décennie de révision historique menée par la génération de mai 1968, explique le défaut de résistance sous l’Occupation par un déficit d’abstraction et d’attachement « aux grands signifiants d’universalité». Trop d’amour de la patrie, des racines et des ancêtres, de la « nation substantielle » aurait empêché les Français de prendre les armes, et c’est en somme d’une révolte contre le sentiment patriotique qu’aurait dépendu la massification d’un comportement de résistance, qui ne s’est pas produit. Comme l’a écrit Pierre Nora, en examinant L’idéologie française, « le mépris a priori des faits est consubstantiel aux nécessités de la démonstration » que ce livre contient. L’engagement dans la Résistance ou la France libre a eu lieu en réaction à des événements concrets se produisant sur le sol de France et est entièrement subsumé par l’idée patriotique la plus traditionnelle : c’est France d’abord, organe des F.T.P.F. (Francs-Tireurs et Partisans français), l’organisation militaire d’un Front national, le Front national de lutte pour l’indépendance et la libération de la France; c’est Défense de la France, qui changera de titre, à la Libération, pour devenir France-Soir; «Ni traître ni boche » définira les motivations du ralliement aux organisations unies dans le Conseil national de la Résistance. Dans le genre nationaliste, de Gaulle était plutôt un ultra, souvent taxé pour cette raison de « maurrassien ». La Résistance aurait été surprise d’apprendre qu’elle incarnait une idée pure et abstraite contre une idée « substantielle » de la nation. Que cela plaise ou non, elle se voulait compétitive avec le pétainisme sur le même champ de valeurs patriotiques, celui de « la France éternelle», de «la France de toujours», de la France à longue mémoire. Voici d’ailleurs comment Raymond Aron, de Londres, le 15 juin 1941, voyait dans l’interrogation des « maîtres du passé», alors florissante dans l’Hexagone, le signe d’un salutaire « retour à la France», apte, selon lui, à fortifier les bases d’un esprit de résistance. Comme par hasard, Aron revendiquait Péguy, cible centrale de Lévy dans L’idéologie française (« Péguy le raciste », « Péguy le nigaud», créateur d’un « racisme sans racisme», etc.): « Nul signe plus frappant de la ferveur patriotique qui anime les Français que cette interrogation des maîtres. Les colonnes des journaux sont remplies d’articles sur Molière, sur Corneille, sur Racine, sur Montesquieu. On fait le compte de ce qui a résisté au désastre. Un poète entre tous paraît présent, vivant dans notre patrie meurtrie: Charles Péguy – tué d’une balle au front en septembre 1914, Péguy, fils du peuple, catholique et socialiste à la fois et avant tout Français. »

Jean Montalte (Site de la revue Éléments, 14 avril 2025)