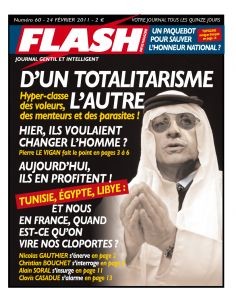

Le numéro 62 de Flash, le journal gentil et intelligent, nous propose un dossier consacré à l'urgence et la tyrannie qu'elle fait règner sur notre vie... On pourra y lire, notamment, des articles d'Alain de Benoist et de Pierre Le Vigan. On trouvera aussi des articles sur le Japon ou sur les succès électoraux de Marine le Pen...

Au sommaire :

Dossier : La tyrannie de l'urgence

• Politique étrangère, santé, consommation, abandon du nucléaire : on veut tout et son contraire, et on le veut tout de suite ! Par Marie-Claire Roy et Pierre Le Vigan.

• La vie pied au plancher.

• L'obsolescence programmée, ou le gaspillage comme politique économique.

• Résister ! une urgence.

• "Aller de plus en plus vite vers nulle part", un triste constat d'Alain de Benoist.

• Vague bleue marine ? Raz de marée électoral et guerre en Libye : la frénésie de Sarkozy décriptée par Jean-Marie Le Pen.

• Le Club Le Siècle ou les dessous de l'oligarchie qui nous gouverne.

• Hommage de Bruno Gollnish à sa seconde patrie : Si le Japon pouvait être un exemple pour la France...