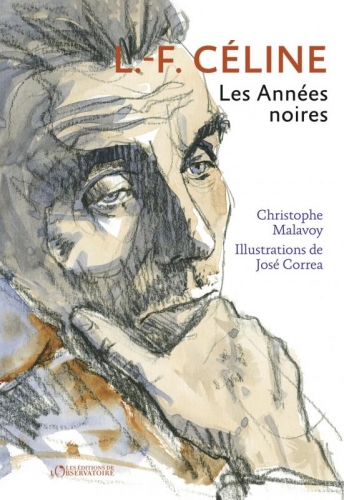

Les éditions de L'Observatoire viennent de publier un récit de Christophe Malavoy intitulé L.-F. Céline, les années noires.

Lecteur averti de Céline, Christophe Malavoy est comédien, plusieurs fois nommé pour le César du meilleur acteur, et également réalisateur. Il a notamment publié Céline, même pas mort ! (Balland, 2011) et une bande-dessinée consacrée à l'auteur, La Cavale du Dr Destouches (Futuropolis, 2015). Passionné de littérature et de Céline également, José Correa est peintre - illustrateur et expose régulièrement en France et à l'étranger.

" Après un long périple à travers l’Europe, laissant derrière eux les manuscrits de l’écrivain et toute une vie, Céline et son épouse Lucette parviennent à gagner Copenhague en 1945, après avoir traversé un IIIe Reich agonisant. Loin de la France qui réclame la tête du Dr Destouches, le couple pense avoir trouvé un havre de paix, et un peu de répit. Mais leur sursis ne sera que de courte durée... Rattrapé par le gouvernement français qui réclame son extradition et son jugement immédiat, Céline est incarcéré pendant plus d’un an à la prison de Vestre Faengsel, à Copenhague, avant d’être assigné à résidence à Korsor, sur les bords de la Baltique.

Désormais, c’est une véritable vie d'exilé qui commence pour l’écrivain apatride. Un exil de cinq longues années de labeur, dans le froid polaire danois, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, dans la joie parfois, dans la peur souvent.

Porté par les illustrations à l’aquarelle de José Corréa, Christophe Malavoy raconte ces années noires, trop souvent ignorées, au plus près de la psyché de l’auteur du Voyage au bout de la nuit, et parvient à transformer la grande Histoire en un roman d’aventure aussi fascinant que poétique. "