Que faire face à la décadence ? Pour une éthique du combat

À l’extrême pointe de la civilisation occidentale qu’on peut aussi appeler décadence, un point de jonction se fait avec la barbarie. Comme si le temps s’était mis à rebrousser chemin. On avait Blondin, les cafés parisiens, la virtuosité littéraire, puis plus rien. Les autrices ont débarqué, autrefois nommées bas bleus et nous nous retrouvons en plein salon du XVIIIe siècle au seuil du basculement d’un monde, le style en moins. Hegel : « La frivolité ainsi que l’ennui sont le signe de ce que quelque chose d’autre est en marche. » Les lettres deviennent prétextes à sensibilisation autour de la cause animale, de la dignité des courgettes et de la nécessité d’opérer sa transition sexuelle. Une myriade transcendantale d’absurdités déferle sans discontinuer et nous sommes sommés de valider ces arguties pitoyables. Et si c’était ça le fin mot du progrès ? Une confrontation directe avec ces nanosubstances que sont les idéologues du progrès à la sauce woke est un avilissement hors limites. On ne se bat pas avec le vent. Et c’est ici qu’intervient l’esprit hussard, en pleine barbarie de la déraison idéologique. Faire valser les idéologies pour refondre la substance humaine dans le creuset du concret et du réel. L’amitié, la camaraderie virile, l’insouciance et une bonne dose d’ironie sont les ingrédients phares du nouveau mode de vie auxquels sont contraints – certes avec quelle volupté ! – ceux pour qui ce monde ne fait plus sens. La dérision droitarde, face à l’esprit de plomb des donneurs de leçons de tout poil. Au fond, cette gauche antipathique qui puisait ses références dans l’anticléricalisme et le libertarisme s’est tiré une balle dans le pied en se convertissant au moralisme le plus étriqué. La rigidité cadavérique précède toujours la décomposition. Leur fanatisme est un signe sans ambiguïté : leur fin est proche.

Le monde dans lequel nous vivons est saturée d’une idéologie néfaste : celle de la création de l’homme par lui-même, de l’extension illimitée de ses possibilités. C’est au fond une vieille histoire qui commence raisonnablement, en apparence, par la proclamation des droits de l’homme et qui aboutit aujourd’hui au délitement de la société par l’individu-roi, insatisfait des bornes imposées à sa nature. Le wokisme en est la locomotive actuellement. Un individu à la psyché torturée peut se proclamer Coréen non-binaire en arborant le physique d’un Caucasien à la barbe hirsute, et susciter l’attention de médias complaisants, alors qu’une thérapie serait de meilleur aloi. Et c’est à l’honnête homme, puisant dans une éthique traditionnelle les règles de sa conduite et de sa pensée qu’il est sommé de rendre des comptes sur sa nocivité congénitale. Nous en sommes rendus au temps des sophistes que combattait Socrate le sage mais avec une démesure prométhéenne sans précédent. L’individu se veut la mesure de toutes choses, le passé doit être aboli par la cancel culture quand il ne satisfait pas aux exigences de la société inclusive. Mais ce que cette société exclut c’est le bon sens, la morale et la structuration symbolique nécessaires au développement de la psyché. En somme, nous créons les conditions d’une rupture totale, d’une implosion de la société par prolifération d’individualités boursouflées et schizoïdes.

Le chaos, remède ou maladie ?

Ludwig Wittgenstein a écrit cette formule très belle, quelque peu inquiétante toutefois : « Être philosophe, c’est se situer au sein du chaos primordial et s’y sentir bien. » Voilà un programme peu réjouissant. Mais enfin, le chaos est notre lot à tous, pas seulement par l’inepte quotidien qui nous brasse en tous sens pour atteindre des objectifs dérisoires, mais parce qu’il fait partie de l’air qu’on respire, des émotions qui nous traversent et des pensées qui saccagent notre inconscient profané. Nul ne peut jouir d’une paix durable en ce monde, en dehors des contemplatifs purs. Et pourtant, c’est une aspiration fondamentale de l’être humain. Saint Augustin parlait de « la tranquillité de l’ordre ». Mais lorsque l’ordre n’est plus qu’un chaos absurde contenu de manière purement mécanique, la tranquillité prend le large et nous nargue depuis l’autre rive de la vie. Il faudrait convertir l’âme au chaos, la rendre capable d’y puiser un regain de vitalité, d’énergie et de force. Pour cela, il faudrait qu’elle se règle sur les linéaments tortueux du devenir, afin de doubler le temps dans sa course.

Ma découverte du chaos et de l’ivresse créatrice qui en découle, lorsqu’on en triomphe, s’est faite très tôt. J’aimais sa manifestation brutale et brève, comme on décharge son agressivité pour se purifier d’une souillure. Il s’est révélé être le meilleur carburant de mon imagination. Il cingle encore toutes mes pulsions créatrices. Je sens sa violence se condenser dans l’air quand j’entends un propos hostile à notre culture. Je sais alors que c’est l’heure de sonner l’hallali. Sa forme la plus jubilatoire, je l’ai trouvée dans les livres de Céline, Bloy, Bukowski, Rimbaud, Nietzsche. Après ça, les gesticulations hybrides à la sortie des bars ne sont plus qu’entrechats de médiocres ballerines. Qu’un écrivain puisse, par la force de son esprit, avaler le monde, l’engloutir et le recracher sous une forme stylisée, voilà ce qui me donne à rêver. Un tel pouvoir n’a rien à envier à celui des plus vils dictateurs, fauteurs de guerre et autres néophytes du chaos, petites radicelles balbutiant des carnages dérisoires. Pascal voyait dans la pensée une force incomparablement plus grande que l’univers dans son immensité, parce que l’univers n’a aucune conscience de lui-même et du pouvoir qu’il a sur nous. Je rêvais d’une œuvre qui donnerait à l’univers cette conscience, une œuvre qui ferait naître le monde à lui-même. Tout y serait contenu, tragédie et bonheur, nature et artifice, chaque montagne, chaque fleuve, toutes les espèces animales crieraient leur présence et l’être serait élevé à son essence. Un rêve mallarméen, en fin de compte, et qui aboutit aux mêmes désillusions.

J’ai, alors, laissé choir dans un désert de sons ma six-cordes pour empoigner tous les bouquins possibles qui m’apprendraient à voir, comprendre, décrire, déplorer la vie infecte que les temps postmodernes nacrés de rose nous imposent, dans son délire de cloisonnement mirifique des pauvres hères lavés de leur peau de péchés radieux, que nous sommes. Je suis revenu de ces expéditions livresques avec une conviction simple : la littérature est haïssable parce qu’elle est le témoin privilégié de la liberté, l’élément dissolvant du conformisme social dans sa contexture de mensonges. Déchirer les tissus du blabla, du bavardage plat, vaincre ce que Boutang appelle « la chute dans la banalité du dire », dynamiter les protubérances sonores anarchiques de l’emprise mondiale du mensonge, voilà la tâche que la littérature s’est assignée.

Le Logos, le divin langage, c’est le cocher qui retient la cavalcade furibonde du chaos, la mate, la soumet, la met au service de ses propres fins. Par malheur, le français, cette langue noble adossée à la coupole arthritique de l’Académie, se putréfie sur place. Doublement mâchonnée par la sénilité académique et le sabir exogène, la langue se sédimente dans le néant. Instrument de communication blafard, compartimenté, conditionné, domestiqué, ou prurit pulsionnel spasmodique de galeux incultes, c’est une même agonie. Comme disait un pamphlétaire oublié du XIXe siècle : « Il faudrait des reins pour pousser tout cela. » Au commencement était le Verbe dit l’Évangile. D’accord mais à la fin qu’y a-t-il ?

Un désir de synthèse et de totalité

« Le vrai est le tout », affirmait Hegel de manière péremptoire, prussienne pour parler net. C’est aussi ce que je crois. Mais quand dans ce tout, il y a à la fois les chaussettes sales et Dieu – pour citer Georges Steiner évoquant l’oeuvre de Dostoïevski –, Charlie Parker qui fait vibrer son saxo en lévitation gracieuse et Jack l’éventreur, le tueur de prostituées, il y a de quoi se poser des questions. Le réel est si divers, si contradictoire. Je ne parle pas là seulement des oppositions si flagrantes entre le bien et le mal, le beau et le laid, le vrai et le faux, auxquelles notre époque de décadence se flatte de douter, par une espèce de snobisme à rebours, snobisme dépenaillé, snobisme de dépravé, snobisme de dégénéré, que sais-je encore… Non, je veux parler des mille petites choses qui ne s’imbriquent pas dans un tout cohérent, qui semblent si distinctes, si étrangères les unes aux autres que leur coexistence semble impossible, sur un plan métaphysique. Au cœur même d’un individu, ces contradictions sont plus troublantes encore. La passion d’Alex pour Beethoven dans Orange mécanique en est un exemple parfait. Freud a sondé l’âme humaine, certes avec un prisme d’égoutier, mais enfin il en a fourni une cartographie à peu près opérante. Le tiraillement incessant entre le moi, le ça, le surmoi, la personnalité profonde, les pulsions et les principes moraux. Le vrai est le tout ? Tout ce foutoir incompréhensible ? Et la tâche du philosophe, de l’artiste, serait d’y mettre bon ordre ? Ou bien de délirer bien au-dessus du délire de la réalité ? C’est toute la question. Peut-être est-il envisageable de tenir les deux bouts de la chaîne. Il y faudrait une puissance psychique et intellectuelle hors norme. Mais comme disait Spinoza : « Toute chose excellente est aussi difficile que rare. »

Ranimer la flamme ou la mystique du feu

Les splendeurs de la culture européenne semblent devenir aussi lointaines pour nos contemporains que les croyances Maya ou les rituels de divination chez les Romains sous l’Antiquité. Nécessité se fait jour de ranimer la flamme. Le feu, au-delà de l’élément classable parmi l’eau, l’air et la terre, est un principe poétique d’une portée rare sur l’imaginaire de l’homme. Les chansons d’amour l’évoquent, les prophètes, les poètes, les romanciers, les peintres, les cinéastes, les psychanalystes, les philosophes. Enfin tout le monde. Il suscite terreur, effroi, fascination, désir, amour. Son incandescence est polymorphe, sa substance mouvante une et multiple lui confère un statut privilégié au sein du grand drame de l’Être. Et si le monde n’était qu’un grand brasier dont les flammes se répandent tantôt avec l’ardeur d’un torrent, tantôt se sédimentent dans l’air par flocons ? On peut jouer avec ces idées, somptueuses ou ridicules, c’est selon. Et jouer avec le feu n’est pas chose recommandable. Mais qui n’a pas désiré de toute l’ardeur dont son cœur était capable, ranimer la flamme éteinte, spécialement lorsque l’être aimé se dérobe pour laisser place à l’absence, fut-il un continent entier ? C’est un jeu dangereux qui peut laisser sur le carreau, un pari qui entrelace les événements capricieux et l’esprit de volonté, qui n’y peut pas grand-chose la plupart du temps. Le feu est éternel, notre capacité à le mobiliser à notre avantage est chose rare. Il y faut une grâce spéciale, qui garde toujours le secret de son heure. Nous sommes, d’ores et déjà, ces guetteurs anxieux.

L’éthique du combat

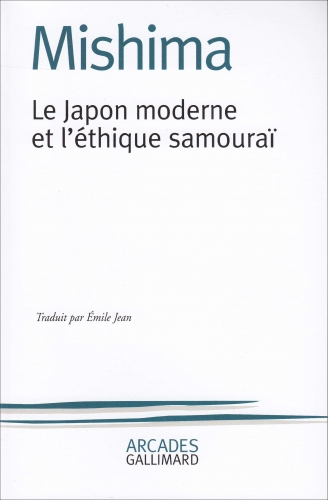

L’initium du Hagakure, le guide des guerriers, tranche dans le vif, si je puis dire : « Je découvris que la voie du samouraï, c’est la mort. » Yukio Mishima constatait que la démocratie, le socialisme et le pacifisme à l’occidentale se situaient à l’extrême opposé de cette affirmation hardie. Les temps modernes privilégient la vie, en un sens vague d’ailleurs et n’importe quel parasite télévisuel peut s’attirer tous les suffrages en affirmant qu’il « aime la vie », avec une manière de défi, comme s’il proférait là la plus audacieuse profession de foi. Et cette petite nullité qui déglutit son narcissisme poitrinaire communie avec tous ses semblables dans une même orgie de bienveillance cosmique. Autrement dit, il inaugure l’ère de ce que feu Muray avait baptisée Festivus festivus. C’est ici que Yukio Mishima intervient pour casser l’ambiance. Il brandit son fameux slogan : « Au nom du passé, à bas l’avenir », se taille un physique d’athlète, dégaine son katana et saucissonne toutes les niaiseries pacifistes du monde fatigué d’après-guerre. Ce n’est plus l’Occident qui est « métaphysiquement épuisé », selon l’expression de Oswald Spengler, mais le monde entier, jusqu’à l’Extrême-Orient, comme la révolte héroïque de Mishima le prouve. Deux livres culminent, non pas en termes de valeur esthétique mais de force de témoignage, dans l’oeuvre de l’écrivain japonais : Le Japon moderne et l’éthique samouraï et Le Soleil et l’acier. Ils devraient figurer dans toutes les bibliothèques des insurgés contre l’empire du non-être. L’espèce de liquide amniotique qui imbibe la société matriarcale actuelle, les valeurs républicaines abstraites, l’atmosphère de faiblesse et de compromission du monde européen dévirilisé ne sont que des éléments de transition vers le chaos. Ils ne représentent aucun absolu, aucune vérité éternelle. En attendant, lire Mishima peut faire de nous des « hommes au milieu des ruines ». Et je me permets de le paraphraser. Si nous communions à son esprit, nous pourrons dire : « Au nom de l’avenir, à bas le présent » ! Il y a un adage médiéval qui affirme avec la netteté tranchante comme une épée qui caractérise cette époque : « Vita est milita super terram. » Ce qui se traduit dans notre langue moderne : « La vie est un combat sur la terre. » Il ne faudrait pas se méprendre, il ne s’agit nullement de résumer le combat à des joutes opposant des chevaliers, à des troupes de mercenaires prenant d’assaut une forteresse en pleine guerre de cent ans. L’âme aussi doit livrer bataille. Chaque pensée, chaque émotion est une plaie ouverte qui peut précipiter au fin fond de l’abîme comme elle peut ressusciter un être. La loi d’ici-bas veut le combat, c’est une nécessité de nature. Saurons-nous nous satisfaire d’une telle fatalité ? En faire notre ultime salut ? Les stoïciens affirmaient, en sus de cette loi, la voie de la guérison : l’amor fati ou amour du destin. Le combat est notre destin, aimer le combat c’est faire de ce destin une jubilation extatique, un orgasme furieux de la volonté. Certes, le glaive est béni, la terre ne se rassasie que du sang des hommes dont elle a soif. Sinon, pourquoi quémanderait-elle une ration supplémentaire de ce breuvage aussi souvent ? Mais n’oublions pas la supériorité de l’esprit sur la matière. Remporter le combat, ne serait-ce pas, aussi, lui refuser cette hémorragie pour embrasser les hautes sphères de l’esprit, son avènement au cœur du plérôme de l’être ?

Jean Montalte (Site de la revue Éléments, 1er mars 2024)