Nous reproduisons ci-dessous un entretien avec le géographe et sociologue Christophe Guilluy, publié cet été dans le quotidien Le Figaro. Christophe Guilluy est l'auteur d'un essai intitulé Fractures françaises (Bourin, 2010) qui a suscité de nombreux commentaires lors de sa publication. Cet essai, devenu introuvable, sera réédité début octobre chez Flammarion, dans la collection de poche Champs.

"La bipolarisation droite-gauche n'existe plus en milieu populaire"

LE FIGARO. - Vous êtes classé à gauche mais vous êtes adulé par la droite. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Christophe GUILLUY.- Je ne suis pas un chercheur classique. Ma ligne de conduite depuis quinze ans a toujours été de penser la société par le bas et de prendre au sérieux ce que font, disent et pensent les catégories populaires. Je ne juge pas. Je ne crois pas non plus à la posture de l’intellectuel qui influence l’opinion publique. Je ne crois pas non plus à l’influence du discours politique sur l’opinion. C’est même l’inverse qui se passe. Ce que j’appelle la nouvelle géographie sociale a pour ambition de décrire l’émergence de nouvelles catégories sociales sur l’ensemble des territoires.

Selon vous, la mondialisation joue un rôle fondamental dans les fractures françaises. Pourquoi ?

La mondialisation a un impact énorme sur la recomposition des classes sociales en restructurant socialement et économiquement les territoires. Les politiques, les intellectuels et les chercheurs ont la vue faussée. Ils chaussent les lunettes des années 1980 pour analyser une situation qui n’a aujourd’hui plus rien à voir. Par exemple, beaucoup sont encore dans la mythologie des classes moyennes façon Trente Glorieuses. Mais à partir des années 1980, un élément semble dysfonctionner : les banlieues. Dans les années 1970, on avait assisté à l’émergence d’une classe moyenne, c’est la France pavillonnaire.

Vous avez théorisé la coexistence de deux France avec, d’une part, la France des métropoles et de l’autre la France périphérique.

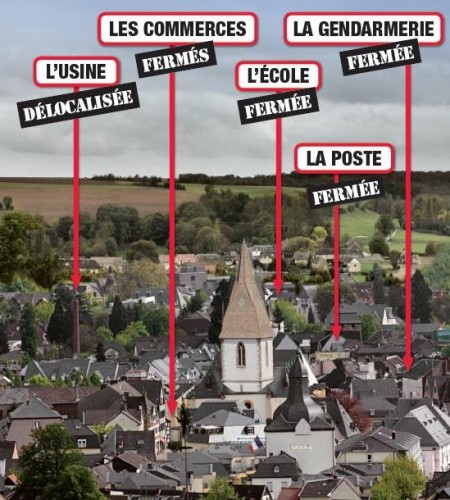

On peut en effet diviser schématiquement la France en deux : la France périphérique, que certains ont dénommée mal à propos France périurbaine, est cette zone qui regroupe aussi bien des petites villes que des campagnes. De l’autre côté, il y a les métropoles, complètement branchées sur la mondialisation, sur les secteurs économiques de pointe avec de l’emploi très qualifié. Ces métropoles se retrouvent dans toutes régions de France. Bien évidemment, cela induit une recomposition sociale et démographique de tous ces espaces. En se désindustrialisant, les villes ont besoin de beaucoup moins d’employés et d’ouvriers mais de davantage de cadres. C’est ce qu’on appelle la gentrification des grandes villes, avec un embourgeoisement à grande vitesse.

Mais en même temps que cet embourgeoisement, il y a aussi dans les métropoles un renforcement des populations immigrées.

Au moment même où l’ensemble du parc immobilier des grandes villes est en train de se « gentrifier », l’immobilier social, les HLM, le dernier parc accessible aux catégories populaires de ces métropoles, s’est spécialisé dans l’accueil des populations immigrées. On assiste à l’émergence de « villes monde » très inégalitaires où se regroupent avec d’un côté des cadres, et de l’autre des catégories précaires issues de l’immigration. Dans ces espaces, les gens sont tous mobiles, aussi bien les cadres que les immigrés. Surtout, ils sont là où tout se passe, où se crée l’emploi. Tout le monde dans ces métropoles en profite, y compris les banlieues et les immigrés. Bien sûr cela va à l’encontre de la mythologie de la banlieue ghetto où tout est figé. Dans les zones urbaines sensibles, il y a une vraie mobilité : les gens arrivent et partent.

Pourtant le parc immobilier social se veut universel ?

La fonction du parc social n’est plus la même que dans les années 1970. Aujourd’hui, les HLM servent de sas entre le Nord et le Sud. C’est une chose fondamentale que beaucoup ont voulu, consciemment ou non, occulter : il y a une vraie mobilité dans les banlieues. Alors qu’on nous explique que tout est catastrophique dans ces quartiers, on s’aperçoit que les dernières phases d’ascension économique dans les milieux populaires se produisent dans les catégories immigrées des grandes métropoles. Si elles réussissent, ce n’est pas parce qu’elles ont bénéficié d’une discrimination positive, mais d’abord parce qu’elles sont là où tout se passe.

La France se dirige-t-elle vers le multiculturalisme ?

La France a un immense problème où l’on passe d’un modèle assimilationniste républicain à un modèle multiculturel de fait, et donc pas assumé. Or, les politiques parlent républicain mais pensent multiculturel. Dans la réalité, les politiques ne pilotent plus vraiment les choses. Quel que soit le discours venu d’en haut, qu’il soit de gauche ou de droite, les gens d’en bas agissent. La bipolarisation droite-gauche n’existe plus en milieu populaire. Elle est surjouée par les politiques et les catégories supérieures bien intégrées mais ne correspond plus à grand-chose pour les classes populaires.

Les classes populaires ne sont donc plus ce qu’elles étaient…

Dans les nouvelles classes populaires on retrouve les ouvriers, les employés, mais aussi les petits paysans, les petits indépendants. Il existe une France de la fragilité sociale. On a eu l’idée d’en faire un indicateur en croisant plusieurs critères comme le chômage, les temps partiel, les propriétaires précaires, etc. Ce nouvel indicateur mesure la réalité de la France qui a du mal à boucler les fins de mois, cette population qui vit avec environ 1 000 euros par mois. Et si on y ajoute les retraités et les jeunes, cela forme un ensemble qui représente près de 65 % de la population française. La majorité de ce pays est donc structurée sociologiquement autour de ces catégories modestes. Le gros problème, c’est que pour la première fois dans l’histoire, les catégories populaires ne vivent plus là où se crée la richesse.

Avec 65 % de la population en périphérie, peut-on parler de ségrégation ?

Avant, les ouvriers étaient intégrés économiquement donc culturellement et politiquement. Aujourd’hui, le projet économique des élites n’intègre plus l’ensemble de ces catégories modestes. Ce qui ne veut pas dire non plus que le pays ne fonctionne pas mais le paradoxe est que la France fonctionne sans eux puisque deux tiers du PIB est réalisé dans les grandes métropoles dont ils sont exclus. C’est sans doute le problème social, démocratique, culturel et donc politique majeur : on ne comprend rien ni à la montée du Front national ni de l’abstention si on ne comprend pas cette évolution.

Selon vous, le Front national est donc le premier parti populaire de France ?

La sociologie du FN est une sociologie de gauche. Le socle électoral du PS repose sur les fonctionnaires tandis que celui de l’UMP repose sur les retraités, soit deux blocs sociaux qui sont plutôt protégés de la mondialisation. La sociologie du FN est composée à l’inverse de jeunes, d’actifs et de très peu de retraités. Le regard porté sur les électeurs du FN est scandaleux. On les pointe toujours du doigt en rappelant qu’ils sont peu diplômés. Il y a derrière l’idée que ces électeurs frontistes sont idiots, racistes et que s’ils avaient été diplômés, ils n’auraient pas voté FN.

Les électeurs seraient donc plus subtils que les sociologues et les politologues… ?

Les Français, contrairement à ce que disent les élites, ont une analyse très fine de ce qu’est devenue la société française parce qu’ils la vivent dans leur chair. Cela fait trente ans qu’on leur dit qu’ils vont bénéficier, eux aussi, de la mondialisation et du multiculturalisme alors même qu’ils en sont exclus. Le diagnostic des classes populaires est rationnel, pertinent et surtout, c’est celui de la majorité. Bien évidemment, le FN ne capte pas toutes les classes populaires. La majorité se réfugie dans l’abstention.

Vous avancez aussi l’idée que la question culturelle et identitaire prend une place prépondérante.

Les Français se sont rendu compte que la question sociale a été abandonnée par les classes dirigeantes de droite et de gauche. Cette intuition les amène à penser que dans ce modèle qui ne les intègre plus ni économiquement ni socialement, la question culturelle et identitaire leur apparaît désormais comme essentielle. Cette question chez les électeurs FN est rarement connectée à ce qu’il se passe en banlieue. Or il y a un lien absolu entre la montée de la question identitaire dans les classes populaires « blanches » et l’islamisation des banlieues.

Vaut-il parfois mieux habiter une cité de La Courneuve qu’en Picardie ?

Le paradoxe est qu’une bonne partie des banlieues sensibles est située dans les métropoles, ces zones qui fonctionnent bien mieux que la France périphérique, là où se trouvent les vrais territoires fragiles. Les élites, qui habitent elles dans les métropoles considèrent que la France se résume à des cadres et des jeunes immigrés de banlieue. Ce qui émerge dans cette France périphérique, c’est une contre-société, avec d’autres valeurs, d’autres rapports au travail ou à l’État-providence. Même s’il y a beaucoup de redistribution des métropoles vers la périphérie, le champ des possibles est beaucoup plus restreint avec une mobilité sociale et géographique très faible. C’est pour cette raison que perdre son emploi dans la France périphérique est une catastrophe.

Pourquoi alors l’immigration pose-t-elle problème ?

Ce qui est fascinant, c’est la technicité culturelle des classes populaires et la nullité des élites qui se réduit souvent à raciste/pas raciste. Or, une personne peut être raciste le matin, fraternelle le soir. Tout est ambivalent. La question du rapport à l’autre est la question du village et comment celui-ci sera légué à ses enfants. Il est passé le temps où on présentait l’immigration comme « une chance pour la France ». Ne pas savoir comment va évoluer son village est très anxiogène. La question du rapport à l’autre est totalement universelle et les classes populaires le savent, pas parce qu’elles seraient plus intelligentes mais parce qu’elles en ont le vécu.

Marine Le Pen qui défend la France des invisibles, vous la voyez comme une récupération de vos thèses ?

Je ne me suis jamais posé la question de la récupération. Un chercheur doit rester froid même si je vois très bien à qui mes travaux peuvent servir. Mais après c’est faire de la politique, ce que je ne veux pas. Dans la France périphérique, les concurrents sont aujourd’hui l’UMP et le FN. Pour la gauche, c’est plus compliqué. Les deux vainqueurs de l’élection présidentielle de 2012 sont en réalité Patrick Buisson et Terra Nova, ce think-tank de gauche qui avait théorisé pour la gauche la nécessité de miser d’abord sur le vote immigré comme réservoir de voix potentielles pour le PS. La présidentielle, c’est le seul scrutin où les classes populaires se déplacent encore et où la question identitaire est la plus forte. Sarkozy a joué le « petit Blanc », la peur de l’arrivée de la gauche qui signifierait davantage d’islamisation et d’immigration. Mais la gauche a joué en parallèle le même jeu en misant sur le « petit Noir » ou le « petit Arabe ». Le jeu de la gauche a été d’affoler les minorités ethniques contre le danger fascisant du maintien au pouvoir de Sarkozy et Buisson. On a pu croire un temps que Hollande a joué les classes populaires alors qu’en fait c’est la note Terra Nova qui leur servait de stratégie. Dans les deux camps, les stratégies se sont révélées payantes même si c’est Hollande qui a gagné. Le discours Terra Nova en banlieue s’est révélé très efficace quand on voit les scores obtenus. Près de 90 % des Français musulmans ont voté Hollande au second tour.

La notion même de classe populaire a donc fortement évolué.

Il y a un commun des classes populaires qui fait exploser les définitions existantes du peuple. Symboliquement, il s’est produit un retour en arrière de deux siècles. Avec la révolution industrielle, on a fait venir des paysans pour travailler en usines. Aujourd’hui, on leur demande de repartir à la campagne. Toutes ces raisons expliquent cette fragilisation d’une majorité des habitants et pour laquelle, il n’y a pas réellement de solutions. C’est par le bas qu’on peut désamorcer les conflits identitaires et culturels car c’est là qu’on trouve le diagnostic le plus intelligent. Quand on vit dans ces territoires, on comprend leur complexité. Ce que le bobo qui arrive dans les quartiers populaires ne saisit pas forcément.

Christoph Guilluy (Le Figaro, 19 juillet 2013)

*Christophe Guilluy est un géographe qui travaille à l’élaboration d’une nouvelle géographie sociale. Spécialiste des classes populaires, il a théorisé la coexistence des deux France : la France des métropoles et la France périphérique. Il est notamment l’auteur d’un ouvrage très remarqué : Fractures françaises.