Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Claude Bourrinet, cueilli sur Voxnr et consacré à l'inondation médiatique provoquée par le cyclone Sandy, symptôme de l'américanisation de notre société...

Quand Sandy nous inonde

Le cyclone Sandy aurait-il la même vertu que le 11 septembre ? Sans être un fanatique des informations, l'on est bien obligé de se résigner à être des Américains comme les autres. Tant l'Amérique est l'avenir de l'homme ! Les images de la dévastation tournent en boucle, les reportages se succèdent, on y est presque, et tout passe après, les autres catastrophes, tremblements de terre, incendies, terrorisme.... Même notre gouvernement paraît provincial. On dirait que notre avenir se joue là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. La bourse s'est arrêtée, des requins se baladent sous les eaux troubles qui ont envahi Manhattan, les Mac Do baignent dans leur jus, les obèses flottent et les trompettes de la campagne électorale font des couacs.

Parlons-en, de cette campagne ! Êtes-vous pour Obama, ou pour Romney ? Rien ne nous est épargné, des gaffes du Républicain, des fluctuations de la forme obamienne, des taux d'imposition yankees, des états d'âme de l'électeur moyen. Il faudra quand même qu'on nous octroie un droit de vote, à nous, pauvres Indiens occidentaux, pour devenir civilisés !

Que signifie donc pour nous cet envahissement informationnel et symbolique, venu de l'épicentre de l'atlantisme ?

Depuis une quinzaine d'années, subrepticement, une révolution silencieuse, sournoise, aussi dangereuse qu'inconsciente, transforme l'intelligence et la sensibilité des Français. Quoique préparée depuis une bonne soixantaine d'années, modulée par le travail régulier et efficace du cinéma hollywoodien, de la télévision, de la variété, puis des outils modernes de communication, des techniques cybernétiques, audiovisuelles, de l'industrie, en général, ainsi que des modes, cette métamorphose a créé une autre manière de voir le monde. Certes, la couleur était annoncée : nous sommes tous des Américains, proclamait tel spécimen de notre élite. Mais, au-delà de la rhétorique convenue, lorsque la nécessité communicationnelle l'imposait, qui pensait vraiment que ce fût vrai, hormis quelques drogués de l'american way of life ? Et pourtant …

Encore faudrait-il préciser, quitte à décevoir les enthousiastes, que si nous nous mettons à imiter l'Amérique, nous serons plutôt des sous-Américains, des supplétifs, des singes de nos maîtres.

Toutefois, le cœur du monde battrait donc dans la Grosse Pomme. Qu'elle éclate, perde ses pépins, pourrisse ou se liquéfie : quel symbole ! Mais que sommes-nous devenus ? Si nous sommes autres, sommes-nous pour autant des personnes, c'est-à-dire des êtres qui parlent, pensent, agissent, rêvent, sentent, aiment, projettent un avenir à partir d'un sol, d'un air, d'un ciel, d'un horizon ? Existons-nous vraiment ?

Malheureusement, l'Europe occidentale n'a retenu des Lumières que le vertige du mouvement, de la transgression, de la liberté mal conçue. Sa radicalité existentielle s'est réalisée à partir de la rupture. L'Occident conçoit mal des limites à l'esprit qui nie. Depuis la Renaissance, le désir doit prendre le large, et tout ce qui rappelle l'ancre est détestable, les traditions, le passé, les contraintes.

L'Amérique, et singulièrement New York, possède cette redoutable séduction : elle est cette part d'oubli de nous-mêmes qui nous facilite apparemment la vie en en nous délivrant du fardeau. Elle incarne une légèreté utopique, clinquante, d'un érotisme assez grossier pour toucher la masse. C'est pourquoi son succès a été fulgurant, total et mortel. Elle est ce paradis artificiel, que Baudelaire condamnait dans l'opium, car il est, pour lui, un succédané trompeur du paradis, un poison suprêmement immoral, qui nous fait croire que nous sommes devenus des dieux, quand nous ne faisons que nous livrer aux pulsions les plus avilissantes de l'être humain.

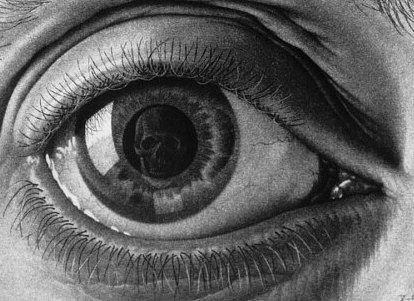

C'est pourquoi la véritable résistance, le combat contre notre anéantissement, doit serrer de près le travail des mots, l'action des images, le sourd cheminement des « esprits animaux », comme on disait à l'époque de Descartes, qui rampent jusque dans nos cœurs et nos reins. Il ne suffit pas de se déclarer révolutionnaire, opposant au Nouvel Ordre mondial, rétif à l'Empire, adversaire mortel du libéralisme. Notre ennemi n'est peut-être pas, d'abord, ce géant, cet ogre, ce Titan qui découpe le ciel et nous jette des montagnes pour nous écraser. Il est plus humble, et, partant, plus dangereux. Il est dans ce que l'on consomme, ce que l'on mange, ce que l'on boit, regarde, contemple. Je suis toujours étonné que des camarades ingurgitent encore du coca cola, ou savourent des feuilletons yankees, lesquels, par petites touches, incrustent en nous des tiques de langage, des tournures de visages, des silhouettes et des profils, des accents et des couleurs, des timbres et des saveurs, tout ce qui façonne la peau des jours et la courbe de nos élans. Les Anciens disaient bien que ce que notre œil voit, s'immisce dans notre cœur. Prendre l'habitude d'écouter telle musique, de savoir ce qu'il y avait à la télévision la veille au soir, de se tenir au courant des ragots du show business, des pipeuls et des choutés, des frasques de cow boy de notre élite, bref, de consommer tout ce que la postmodernité nous lègue en matière de viatique pour l'Eden, ne s'avère pas si innocent qu'on veut bien le croire. L'invasion est telle qu'elle passe, à la longue, pour naturelle. Et nous nous mettons à nous changer vilainement sans que nous y prenions garde.

Le premier réflexe révolutionnaire est donc de prendre conscience de l'extraordinaire gravité de la vie quotidienne, dont chaque atome est porteur de l'ensemble, de l'intégralité de notre existence, de la nature de notre être. Si nous approfondissons assez l'identité de ce qui fait de nous des Français, des Européens, mais aussi des femmes et des hommes (car l'american way of life est, fondamentalement, une entreprise de déshumanisation) nous arrivons à adopter ce que les Romains appelaient la gravité, c'est-à-dire le sentiment que le temps, inscrit dans l'éternité, reçoit la présence, autrement dit le poids des choses, de ce qui est, de ce qui doit être, et en particulier notre différence.Claude Bourrinet (Voxnr, 31 octobre 2012)